फिल्म ‘फुले’ एक कालखंड को सहेजती फिल्म है। फिल्म को बिना किसी पूर्वाग्रह के और विस्तृत नजरिये से देखेंगे तो ये हिंदी सिनेमा का एक नया आईना नजर आएगा।

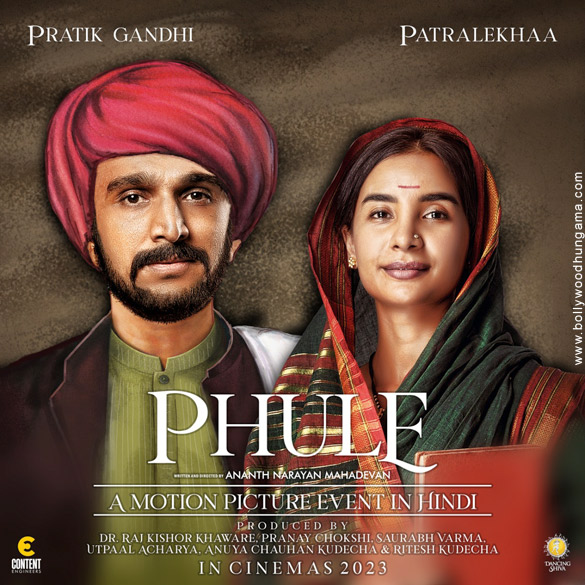

महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले की जीवनी पर बनी फिल्म ‘फुले’ चूंकि एक पूर्णत: व्यावसायिक फिल्म नहीं है लिहाजा इसमें आम हिंदी फिल्मों जैसा गाना, बजाना और धूम धड़ाका नहीं है। ये सिर्फ सच्ची घटनाओं को सहारा बनाकर आगे बढ़ती है।

इसमें ‘केसरी 2’ जैसी कल्पनाओं का अतिरेक भी नहीं है। ये देश में पहली बार हुए पीडीए (पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों ) के प्रयोग की कहानी है। पीडीए का प्रयोग इन दिनों उत्तर भारत की सियासत में खूब हो रहा है।

महात्मा फुले ने आजादी से पहले ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के एका के बूते आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कही और इसके लिए जरूरी थी समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई।

फुले बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। अधिकतर आबादी को पता ही नहीं कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही सूबे थे और बॉम्बे कहलाते थे, तब के महाराजा ने देश में पहली बार किसी को आधिकारिक रूप से महात्मा की उपाधि दी। जी हां, मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से भी पहले।

अभिनेता से निर्देशक बने अनंत (नारायण) महादेवन को बायोपिक बनाने में आनंद ‘मी सिंधुताई सपकाल’ से आना शुरू हुआ। उनकी बनाई ‘गौर हरी दास्तान’ भारतीय सिनेमा की धरोहर है। उनकी एक और फिल्म ‘माई घाट’ अब भी रिलीज की कतार में हैं।

फिल्म ‘फुले’ उनकी साधना है। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विघ्न कम नहीं हुए हैं। यह समाज के दबे कुचले उस वर्ग की कहानी है जिसे पहली बार ‘दलित’ कहकर फुले ने ही पुकारा। फुले दरअसल ज्योतिराव की जाति नहीं है। फूलों के किसान परिवार में जन्मे ज्योतिराव के पिता ने ये सरनेम अपने नाम के साथ राजा से मिली जमीन पर खेती करने के साथ रखा। गेंदा फूल फिल्म के शुरू से आखिर तक रहता है। पीले चटख रंगों वाला।

फिल्म ‘फुले’ अंग्रेजों से आजादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ साथ चलती फिल्म है। कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही हैं। एक ब्राह्मण ने ज्योतिराव और सावित्री को अपने घर मे लड़कियों का स्कूल चलाने की जगह दी है। बेटियां पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा? जैसी सोच वाले हिंदुओं के चंद पुजारी और मुसलमानों के कुछ मौलवी इसका विरोध करते हैं। जान से मारने के लिए हमला करवाते हैं। सरेराह बेइज्जती करते हैं। पर फेंकने वालों का गोबर कम पड़ गया और फुले दंपती ने वह कर दिखाया जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण देने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्री ने स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। उनके ही स्कूल की एक छात्रा के निबंध से दलित साहित्य की नींव पड़ी और फिर दलितों की शादी में फुले ने खुद ही मंत्रोच्चार करके यह भी जताया कि वर्ण व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई जो ज्योतिराव को उसके पिता ने बचपन में दिलाई। पिता इसके लिए खुद को कोसता भी है लेकिन ज्योतिराव ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। फिर उसके साथ मिलकर और बेटियों को पढ़ाया और फिर ये सिलसिला चल निकला।

स्त्री शिक्षा और सामाजिक समरसता की इस कमाल की कलाकृति के कथानक पर सेंसर बोर्ड को क्या दिक्कत हो सकती है, शोध करने वाली बात है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसमें सिर्फ दलित ही नहीं रहे बल्कि अगड़ी जातियों के लोगों ने भी उनका साथ दिया। अछूत कहकर बुलाए जाने वालों के लिए जिसने अपने घर के आंगन में कुआं खोद दिया हो, जिसने एक अनाथ विधवा के बच्चे को अपना बच्चा मानकर अपना लिया हो, उसकी कहानी तो पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए और वह भी पूरे देश में, लेकिन गुजरात के महात्मा को तो पूरा देश जानता है पर महाराष्ट्र के इस आधिकारिक महात्मा को?

फिल्म ‘फुले’ एक कालखंड को सहेजती फिल्म है। फिल्म को बिना किसी पूर्वाग्रह के और विस्तृत नजरिये से देखेंगे तो ये हिंदी सिनेमा का एक नया आईना नजर आएगा। ब्राह्मणों ने यदि निचली जातियों पर किसी समय में अति की है, तो उसके सच का सामना आज की पीढ़ी को करना ही चाहिए। जो बात रिकॉर्ड में है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। और, न ही अपने अतीत से मुंह मोड़कर या उसे छुपाकर ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। इतिहास को तोड़ मरोड़कर, उसे किसी खास नजरिये से पेश करने की कोशिशें भी कम नहीं हो रही हैं, सिनेमा में, लेकिन 74 साल का एक ब्राह्मण बतौर निर्देशक अगर एक ऐसी कहानी कहने निकला है, जिसमें उसके अपनों पर ही उंगलियां उठती दिखती है, तो ये उसके साहस की बानगी है। अनंत नारायण महादेवन ने सत्य और साहस के साथ ये फिल्म बनाई है।

अभिनय के मामले में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपना सबकुछ इस फिल्म में झोंक देने की कोशिश की है। युवा ज्योतिबा के मुकाबले बुजुर्ग ज्योतिबा के किरदार में प्रतीक का काम प्रशंसनीय है। उनको अपनी एक खास मैनरिज्म का खतरा शुरू से रहा है, वह कुछ-कुछ पंकज त्रिपाठी वाली कमजोरी में भी अटके दिखते हैं जिसमें हर संवाद वह बस एक ही ढर्रे में बोल जाते हैं। हालांकि, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है प्रतीक का अभिनय किरदार के साथ समरस होता जाता है। पत्रलेखा ने अपने चेहरे के साथ जो भी प्रयोग किए हैं, वे इस फिल्म के सहज प्रवाह में शुरुआती दृश्यों में बड़ी बाधा बनते हैं। उनको सावित्री बाई के किरदार में स्वीकारने में समय लगता है। हिंदी भी उनकी स्पष्ट नहीं है, प्रतीक के मुकाबले मराठी भी उन्होंने कम ही बोली है। फिर भी, दोनों ने संतोषजनक काम किया है। फिल्म के सहायक कलाकारों में विनय पाठक और एलेक्स ओ नील का काम अत्यंत प्रभावी है। मोनाली ठाकुर का गाया और कौसर मुनीर का लिखा गाना ‘साथी’ फिल्म को भावुक बनाने में बहुत मदद करता है। ओपनिंग क्रेडिट्स में फिल्म की सिनेमैटोग्राफर सुनीता राडिया का नाम शायद नहीं दिखा, लेकिन, काम उनका भी बोलता है। रौनक फडनिस ने संपादन में फिल्म को चुस्त रखा है। दो घंटे 10 मिनट की ये फिल्म पूरे देश के स्कूलों में मुफ्त दिखाई जानी चाहिए और अगर ऐसा न हो तो कम से कम इसे जीएसटी से तो आजाद कर ही देना चाहिए।

(साभार : पंकज शुक्ला,अमर उजाला)