अपर्णा

कोरोना महामारी ने एक चीज यह तो कर ही दी है कि एकदम ताज़ा फ़िल्में हमारे घर तक पहुँच गयी हैं। सिनेमा हॉल जाने की ज़हमत फ़िलहाल कोरोनाकाल तक के लिए खत्म हो गयी है। वैसे सिनेमाहॉल के घुप्प अँधेरे में बैठकर आँखें फाड़े हुए फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन जाने दीजिए। अभी तो केवल फिल्म देख पा रहे हैं, वह भी रिलीज़ होने वाले दिन। यही सिनेप्रेमियों का बड़ा हासिल है।

सिनेमा हमारी जिंदगी में इस कदर घुसा हुआ है कि शायद ही कोई मौका हो जिसमें वह मौजूद न हो। गरीबी में, संघर्ष में, सफलता में, असफलता में, प्रेम में, विछोह में, दिल जोड़ने में, दिल तोड़ने में, विवाह में, सगाई में, दुल्हन की विदाई में, हर जगह सिनेमा मौजूद मिलता है। कई बार तो मुझे लगता है कि सिनेमा न होता तो लोग क्या करते। वैसे ही, जैसे मोबाइल आ जाने पर यह कल्पना करना कि मोबाइल फोन नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब तो नेट और मोबाइल की बैटरी भी ज़िंदगी के फैसले का आधार बन जाते हैं। पिछले दिनों राममन्दिर का निर्णय आने वाला था तो सरकार ने आशंकित होकर तीन दिन के लिए मोबाइल डाटा बंद कर दिया। वे तीन दिन भारतीय जनजीवन में एक अलग अध्याय बन गये। अखबारों में तरह-तरह की कहानियाँ छपीं। ढेरों अच्छे अनुभव हुए तो ढेरों बुरे भी हुए, लेकिन लोगों ने कश्मीर जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की तकलीफ़ों को भी महसूस कर लिया। गरज यह, कि जो चीज जीवन में एक जगह बना चुकी है उसकी अनुपस्थिति का खयाल ही हौलनाक हो गया है। ठीक यही मांग सिनेमा से बन गयी है।

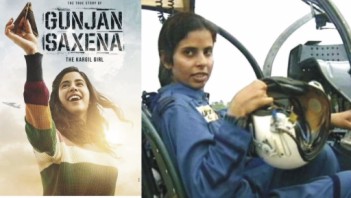

सिनेमा के पेट में लोगों की जिंदगी की बेशुमार कहानियाँ जमा हैं। जब कोई निर्देशक किसी कहानी को उठाता है तो वास्तव में वह अपनी फिल्म में इन कहानियों की पच्चीकारी करता है। वह एक निश्चित प्रस्थान-बिन्दु बनाता है और एक फिक्स अंत तक ले जाकर कहानियों के अलग-अलग चरित्रों को विभिन्न खांचों में बिठा देता है। इधर बीच मैंने दो महिलाओं की बायोग्राफी यानी बायोपिक देखी तो मुझे यही लगा। इधर ओटीटी पर रिलीज़ शंकुतला देवी और गुंजन सक्सेना जैसी स्त्रियों की बायोपिक आयीं। दोनों ही फिल्में असाधारण स्त्रियों की जिंदगी पर केंद्रित हैं, लेकिन इन फिल्मों में जिस तरह से झूठ का सहारा लिया गया है उससे बायोपिक की ईमानदारी पर न केवल शक पैदा होता है बल्कि यह भी समझ में आता है कि जिंदगी के वास्तविक दृश्यों को प्रभावशाली बिम्बों के माध्यम से बड़ा बना देने की कला अभी बॉलीवुड के सिनेमाकारों में नहीं आ पायी है।

गुंजन सक्सेना और शकुंतला देवी की फिल्मों के अंत में तो वास्तविक फोटो और फुटेज दिखाये गये ताकि दर्शकों को अधिक यकीन हो जाय कि वास्तव में जिनकी ज़िंदगी को फिल्माया गया है, वे बिलकुल ऐसे ही थीं। शकुंतला देवी की कुछ वास्तविक तस्वीरें फिल्म के अंत में पर्दे पर आयीं और फिल्म में एक तयशुदा स्थान पर हूबहू वैसा ही दृश्य बनाया गया। इसके बावजूद प्रभाव नहीं पैदा हुआ।

कुछ वर्ष पहले दक्षिण भारत की अभिनेत्री सिल्क स्मिता के जीवन पर बनी फिल्म डर्टी पिक्चर ने एक स्त्री की त्रासदी और पुरुष सत्ता से उसकी मुठभेड़ को जैसा प्रभावशाली तरीके से फिल्माया था उसने बायोपिक के लिए एक नया रास्ता खोला कि बहुत शोर में भी खामोशी और अवसाद रचा जा सकता है। अगर निर्देशक को दृश्यों और बिंबों की सही समझ हो तो वह एक बड़ी और संवेदना को झकझोरने वाली फिल्म दे सकता है। यह निर्देशक की निजी योग्यता का मामला है। जरूरी नहीं कि शकुंतला देवी और गुंजन सक्सेना भी डर्टी पिक्चर जैसी प्रभावशाली फिल्म बन जाएं, हालांकि दोनों ही फिल्मों की कहानियों में इसकी भरपूर गुंजाइश थी। उनमें बहुत अधिक मसाला था। उनके पचहत्तर सीन आराम से भरे-पूरे हो सकते थे, लेकिन ऐसा कतई न हुआ।

मेरे मन में एक और सवाल उठता है। पिछले कुछ वर्षों में रीलिज हुई पुरुषों की बायोपिक पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग और एम एस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी आदि को देखने हुए समझ में आया कि पुरुष बायोपिक में जहां पराक्रमपूर्ण दृश्यों की भरमार होती है और इससे फिल्म भरी-भरी लगती है वहीं स्त्रियों की बायोपिक में चमत्कार रचने की प्रवृत्ति फिल्म को पटरी से ही उतार देती है। बचता क्या है? सिर्फ भेदभाव का शिकार अतार्किक गतिविधियों वाला एक जीवन? और इसे जी लेने वाली स्त्रियों की जिंदगी का मुरब्बा? इसे आप भोजन के बाद ले सकते हैं या पनपियाव की रूप में ले सकते हैं, लेकिन इससे पेट तो नहीं भरता।

शकुंतला देवी एक ऐसी गणितज्ञ थीं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और न ही घर पर उनकी कोई औपचारिक पढ़ाई-लिखाई हुई, लेकिन बचपन से ही जिस तरह से गणित के अंकों के कठिन सवालों का जवाब बिना लिखित गणना के कुछ ही सेकंड में वे देती थीं वह किसी गणितज्ञ के लिए भी घोर अचरज की बात थी। यह अचरज लोगों के मन में आज भी है क्योंकि फिल्म में यह बताया ही नहीं गया है कि वास्तव में इस स्थिति के लिए उन्होंने कैसे और क्या संघर्ष किया? उनका मानसिक विकास कैसे हुआ? जब वे अकेली होती थीं तो किन बिन्दुओं पर केन्द्रित होती थीं? यह माना जा सकता है उनमें गणित के सवालों को हल करने की प्रतिभा जन्मजात थी, लेकिन इसका पता उन्हें कैसे हुआ इसका खुलासा नहीं किया गया। बाकी को इसकी मालूमात एक सवाल का जवाब देने के बाद से हुई। इसके बाद गरीब और आत्मकेंद्रित पिता ने पैसे के बदले उनके इस गुण को दुहना शुरू कर दिया। हो सकता है दुहना शब्द कइयों को सही न लगे, लेकिन ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में यदि इस तरह से कोई बच्चा हुनरमंद दिखायी देता है तो घरवाले उसका पूरा उपयोग पैसा कमाने में करते हैं। फिर उसका बचपन और जवानी परिवार को पालने में ही खप जाती है। उसका महत्व उतना ही रह जाता है। फिल्म में भी इसे पिता की मजबूरी और लालच की पराकाष्ठा के रूप में दिखाया गया है जबकि वह खुद जरूरत लायक भी अर्जित करने में असमर्थ है। लोभी पिता अलग-अलग जगहों पर पैसे के बदले शकुन्तला देवी की प्रतिभा का प्रदर्शन करता है।

ऐसा सिर्फ शंकुतला देवी के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों मसलन मीना कुमारी, मधुबाला, खुर्शीद, हेलेन, हनी ईरानी, डेजी ईरानी, नर्गिस, नन्दा और रेखा आदि के साथ भी हुआ जिन्हें बचपन से ही फिल्मों में अभिनय के लिए उतार दिया गया। उनका बचपन कैमरे, लाइट, मेकअप और अभिनय करते-करते बीत गया। और भी ऐसे उदाहरण हैं। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के संघर्ष को कौन भुला सकता है।

फिल्म में पिता का घर पर गुस्सा दिखाना और नाराज़ होना किस कारण से है समझ नहीं आता। इतना डर है कि माँ बड़ी बेटी की बीमारी की दवा के लिए भी नहीं कह पाती और अंततः उसकी मौत हो जाती है। शायद पिता अपने पुरुषत्व के दंभ को बचाये रखना चाहता है, कुछ न करने की स्थिति में भी घर का मालिक पुरुष ही होता है। यहीं पर कुछ सवाल उठते हैं कि घर के दृश्यों को लेकर इतना तनाव क्यों है? क्या वास्तविक जीवन में इतनी एकतरफा तानाशाही लंबे समय तक संभव है? क्या शकुंतला को लेकर परिवार का कोई सम्मिलित सपना भी था? जब वह प्रतियोगिता कमा कर पैसे लाती है तब भी परिवार में उतना ही तनाव और भय है कि माँ बिलकुल चुप है। मुझे लगता है यह निहायत फार्मूलाबद्ध फिल्मांकन है जिसमें एक स्त्रीवादी उड़ान भरी गयी लेकिन पंख कमजोर साबित हुए। परिवार के आमोद-प्रमोद और सपनों-आकांक्षाओं के कुछ अच्छे दृश्य इतने असंभव तो न थे।

शकुन्तला देवी बचपन को जीना और खेलना चाहती थीं, स्कूल जाकर अन्य बच्चों जैसा पढ़ना चाहती थीं, लेकिन उनको गणित के अंकों के बीच उलझा दिया गया और वे गणित के सवालों को हल करते हुए बड़ी हुईं। बचपन में मां की चुप्पी और पिता के आतंक ने उन्हें चुप्पा या डरपोक नहीं बनाया बल्कि वाचाल और साहसी बना दिया। यही साहस उन्हें अपने परिवार से अलग करता है। हर माता-पिता की जिम्मेदारी बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की होनी चाहिए, खासकर हमारे देश में जहां बच्चों को पैदा कर मां-बाप का ओहदा पा जाना समझदार होने का सूचक हो जाता है। शकुंतला देवी को जहां उनके मां-बाप नहीं समझ पाते हैं, वहीं खुद शकुंतला देवी अपनी बेटी की जरूरतों और मानसिकता को समझने में असमर्थ रहती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बच्चों से दूरी बनती जाती है।

स्त्री विमर्श की दृष्टि से देखें तो इसमें एक ही परिवार के तीन जनरेशन की आपसी असहमतियां दिखायी देंगी। एक मां के चुप रहने पर बेटी खासी नाराज हो अपना दुश्मन मानकर ताउम्र उसे माफ़ नहीं कर पाती और जब खुद की बेटी से अति उपेक्षा का अहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। खुद उनकी बेटी को अपनी मां के ज्यादा बोलने और मां की इच्छा खुद पर लादने को लेकर जो गुस्सा है, उसे शकुंतला देवी समझने में नाकाम रहती हैं। फिल्म इसी बात को लेकर ज्यादा केन्द्रित है। गणितज्ञ पर आधारित होने के बावजूद फिल्म में उनके पारिवारिक संघर्ष, प्रेम, शादी और उसकी नाकामियों पर ज्यादा फोकस होती है, लेकिन शकुंतला देवी का गणितीय संघर्ष क्या था इसे हम देख ही नहीं पाते। हर दर्शक ऐसी महान और विदुषी हस्ती की निजी ज़िन्दगी जानने में ज्यादा रुचि लेता है, लेकिन उनके काम और काम के संघर्ष को भी सामने लाना जरूरी था। अगर अच्छी तरह रिसर्च किया गया होता तो गणित से जुड़ी दुनिया की तमाम समस्याएं और सवाल भी हम जान पाते। आखिर यह दुनिया भर में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ने वाली गणितज्ञ की जिंदगी है। केवल यात्राओं से ही एक मनोरंजक संसार रचा जा सकता था।

सवाल यह भी है कि अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए दुनिया के हर देश में वे गयीं तो क्या उन्हें हाथों हाथ लिया गया? क्या उन्हें एक बार में ही स्वीकारा गया? क्या किसी स्त्री की लीक से हटकर प्रतिभा को पुरुष समाज स्वीकार कर सकता है? उन दिनों जब गणित और विज्ञान जैसे विषयों में पुरुषों का ज्यादा वर्चस्व और हस्तक्षेप था, ऐसे में क्या किसी स्त्री को आसानी से स्वीकार किया जा सकता था? फिल्म में कुछ दृश्य जरूर हैं जब वे विदेश जाती हैं तो कैसे गणितज्ञ के रूप में अस्वीकारी गयीं लेकिन उन दृश्यों को इतनी तेज गति से गाने में निकाल दिया गया गोया उनके संघर्ष को नहीं बल्कि उनके प्रेम को दिखाना फिल्म का उद्देश्य हो। उन दृश्यों में कोई स्थिरता नहीं आयी कि दर्शक संघर्ष के उनके कठिन समय को महसूस कर सके। क्या किसी भारतीय स्त्री का अकेले विदेश जाना और खुद को वहां स्थापित करना आसान था? जितने हल्के और उथले ढंग से इन दृश्यों को फिल्माया गया है उससे मन में सवाल उठना वाजिब है। ‘उथले ढंग से’ पद का उपयोग इसीलिए किया गया है कि विकिपीडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा की कॉमेडी-ड्रामा-बायोग्राफिकल फिल्म बताया गया है। बॉलीवुडिया फिल्मों में अतिनाटकीयता तो एक जरूरी हिस्सा होता है, जो इसमें भी है लेकिन कॉमेडी? यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि मैंने तो एक भी ठहाका नहीं लगाया इसे देखते हुए या हो सकता है कॉमेडी की समझ मुझ में न हो, बहरहाल।

वास्तव में फिल्म एकरेखीय है, जिसमें गणित का चमत्कारपूर्ण तरीके से हल किया जाना तो है लेकिन शकुंतला देवी किस सैद्धान्तिकी पर उन्हें हल करती हैं एक दृश्य को छोड़कर इसे कहीं नहीं बताया गया है। इसमें वे किसी स्कूल में बच्चों को हल करने का तरीका बता रही होती हैं जबकि उनकी लिखी बहुत सी किताबें हैं गणित और अंकों को लेकर।

यह बात जरूर है कि शकुंतला देवी दृढ़-निश्चयी, जिद्दी, स्वार्थी और मैनिपुलेटिंग स्त्री थीं, जो हर हाल में अपने मन का करती थीं। इसीलिए जब वे लन्दन पहुँचती हैं तो ताराबाई कहती हैं, ‘एक लड़की जो अपने दिल की सुनती है और खुल के हंसती है, मर्दों के लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं होता है।’ फिल्म में कही यह बात समाज का सच है।

लेकिन असल में तो पूरी कहानी चूँ-चूँ का मुरब्बा ही साबित हुई है। बहुआयामी संघर्षों का सामना करने वाली स्त्री के परिवार को ही मेटाफर बनाकर पेश किया गया। प्रेम और दाम्पत्य में असफलता और तीन पीढ़ियों का संघर्ष, जिसमें अपनी-अपनी माँओं से नफरत है। दुनिया घूम लेने वाली शकुंतला देवी अपनी बेटी को भावनात्मक रूप से अपनी लपेट में रखना चाहती है और बेटी अपना घर खोज रही है। शकुंतला देवी बहुत कमाने वाली बड़ी औरत बनना चाहती थी जो वे बनीं। सीखने की ललक ने उन्हें एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ाया और उसमें भी महारत दिलायी। उपन्यास लिखा। राजनीती में गयीं। मार्केटिंग का गुण ऐसा कि कैसे परिवार की गोपन बातों को भी बेचा जा सकता है इसकी गहरी परख।

इतना सब कुछ होने और विद्या बालन की बोल्डनेस, ठहाके लगाने की बिंदासी और ज़िंदगी में सबकुछ हासिल करने की उत्कट इच्छा के बावजूद यही कहा जा सकता है कि एक महान गणितज्ञ का व्यक्तित्व ठीक से नहीं बन सका। औरत की ज़िंदगी का सिनेमाई मुरब्बा खराब हो गया। और यह हमेशा बड़ा सवाल रहेगा कि क्यों खराब हुआ?

अपर्णा छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ रंगकर्मी हैं , ये उनके अपने विचार हैं । सौज-जनपथ– लिंक नीचे दी गई है

https://junputh.com/review/shakuntala-devi-and-depiction-of-womens-struggle-in-films/