बाबा साहब आंबेडकर और संविधान के चलते दलितों को बराबरी का अधिकार क़ानूनी तौर पर प्राप्त हुआ, लेकिन एक व्यापक जीवन में शामिल होने का अनुभव उन्हें कभी नहीं मिला। यह अभी भी सपना ही है कि एक दलित सामान्य लोकसभा या विधानसभा की सीट पर जीत जाए। वैसे ही जैसे एक मुसलमान ग़ैर मुसलमान-बहुल सीट से चुना जा सके। इसलिए जंतर मंतर का विरोध भी अगर पूरे समाज का न था तो क्या ताज्जुब!

‘आपको क्या लगता है, क्या यह विरोध बढ़ेगा?’

स्वर में आशा थी और आशंका भी। जंतर मंतर पर हाथरस में एक दलित किशोरी के साथ हुई हिंसा और उसकी मृत्यु के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शन की अगली सुबह एक मित्र ने फ़ोन करके पूछा। प्रश्न से ही साफ़ था कि वह चाहते थे कि यह विरोध और तेज़ हो। लेकिन वह आशंकित भी थे साथ-साथ कि कहीं यह वक़्ती उबाल भर होकर न रह जाए।

जंतर मंतर पर धीरे धीरे बढ़ते उस जनसमूह में घुलना एक अजीब अनुभव था। जैसे महीनों बंद कोठरी में रहने के बाद आप खुले में ले आए गए हों। आँखों को उस उजाले का अभ्यस्त होने में थोड़ा वक़्त लग जाता है। किशोर, नौजवान, हम जैसे अधेड़ और वृद्ध भी, सब वहाँ थे। लोगों के हाथ में पोस्टर थे, नारे लग रहे थे। कई लोग सिर्फ मौन उस आलोड़न के अंग बनकर ही कृतकृत्य अनुभव कर रहे थे। मानो वे उस विरोध को नहीं, वह विरोध उन्हें बल दे रहा हो।

जीवित रहने की शर्त

विरोध, क्षमता का बना रहना आज के मनुष्य की तरह जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, यह सारे मनुष्यरूपी जीव नहीं जान पाते। वे पूरा जीवन मनुष्य होने के भ्रम में गुजार देते हैं। अनेक को इसका गुमान रहता है कि वे इतने सभ्य और सुसंस्कृत हैं कि उनका स्वर क्षोभ और क्रोध से कभी विकृत नहीं होता। दुख भी उन्हें कभी नहीं होता कि विगलित कर दे। वे स्थिरचित्त जीवन जिए जाने का कर्तव्य, जो ईश्वर या प्रकृति ने उन्हें दिया है, निभाते जाते हैं।

रघुवीर सहाय इसी स्वभाव के निर्माण के बारे में ‘मुआवज़ा’ शीर्षक कविता में लिखते हैं,

बड़े होते जाते हैं एक ग़ुलाम जीवन की पद्धति की पहचान

जिसने हमें बचपन में दुख के दिन दिखाए थे

और बढ़ाते जाते

अब उसके सुख लेते बड़े हो रहे हैं हम

पर अपने बचपन की याद हम नहीं करते

करते हैं तो सबसे दया माँगते हैं हम

और आज जो बचपन में उस ग़ुलामी में पिसते हैं

जिसमें पिसते थे हम इस शोषक सभ्यता में शासक पक्ष में

मिल जाने के पहले

उनसे हम कहते हैं देखो हमको देखो हम पर विश्वास करो

हमने भी बचपन में दुख ये उठाए हैं

यह प्रमाणपत्र है जिसके आधार पर हम अधेड़पन में

उस शोषण में साथ दे सकते हैं शान्ति से

फिर भी विरोध करनेवाले भी इन्हीं के बीच से पैदा होते हैं और इनके संतुलन को हिला देते हैं।

विरोध किसके और किनके ख़िलाफ़?

जिन्होंने हिंसा की थी और फिर जिन्होंने दमन किया उनका विरोध तो किया जाना था ही। विरोध अमूर्त नहीं हो सकता। क्रोध का लक्ष्य सामने होना ही चाहिए। वे लोग जिन्होंने हिंसा की और वे अधिकारी और सरकार जिसने इस हिंसा पर पर्दा डालने में कसर उठा न रखी। फिर भी हमें मालूम है कि विरोध तो संरचनात्मक हिंसा के ख़िलाफ़ होगा। जब तक वह संरचना रहेगी, ऐसे बलात्कारी और ऐसी सरकार पैदा होती रहेंगी।

तो विरोध होगा जातिगत हिंसा के ख़िलाफ़, बहुसंख्यकवादी राजनीति की हिंसा के ख़िलाफ़, असंवेदनशील प्रशासन और सरकार की ढिठाई और क्रूरता के ख़िलाफ़!

कैसा होगा विरोध?

यह विरोध कैसे होगा? जंतर मंतर पर बलात्कारियों को गाली देते हुए गोली मारने और फाँसी देने के नारों में क्रोध तो था, लेकिन विरोध की समझ न थी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों में किसी ने इन नारों से जन समूह को सावधान नहीं किया। संभवतः उनका तर्क यह हो कि यह क्रोध की तात्कालिक अभिव्यक्ति है, इसमें वह इरादा नहीं जो नारों के शब्दों से सतही तौर पर दीखता है।

क्या हिंसा के इतने रूपों और प्रकारों का विरोध हिंसक भाषा के जरिए किया जाएगा? इस प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। यह कहकर इससे बचा नहीं जा सकता कि यह तो वहाँ इकट्ठा लोगों की स्वाभाविक, स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया थी और उन्हें रोकना संभव नहीं था और न उस समय उचित था। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे क्रोध का विरेचन भी तो होता है।

चुनौती इस क्रोध को संचित करके एक नए किस्म के समाज के सृजन में प्रयोग की है। सृजन हिंसक भाषा और विचार के जरिए नहीं किया जा सकता।

‘दलित की बेटी के साथ न्याय करो’ नारे में भी मारी गई किशोरी के प्रति उसी पारंपरिक भावुकता को जगाने की कोशिश है, जो बलात्कार को सबसे जघन्य, हत्या से भी भयानक अपराध मानती है।

2 अक्टूबर को विरोध क्यों?

2 अक्टूबर इस विरोध के लिए सबसे उपयुक्त दिन था। यह गाँधी का जन्मदिन था।

जिसको दलितों का पक्ष लेने के लिए सनातनियों से लेकर उच्च जाति के लोगों का विरोध जीवन भर सहना पड़ा, उस गाँधी के जन्मदिन से बेहतर दिन दलितों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए शायद ही हो सकता था।

गांधी ने एक मौका उच्चजातीय समूहों के लिए निकाला था कि वे शताब्दियों के अपने अन्याय से स्वयं को मुक्त करें। जालियाँवाला बाग़ संहार के बाद उन्होंने तीखे स्वरों में पूछा था कि आखिर ब्रिगेडियर जनरल डायर और गवर्नर ओ’ डायर ने ऐसा क्या नया किया है जो हम अपने लाखों हमवतनों के साथ नहीं करते रहे हैं! क्या हम उन्हें पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर नहीं करते, क्या हम उन्हें रेल के डब्बों से धक्का देकर नहीं निकाल देते, क्या हम उनकी नाक ज़मीन में नहीं रगड़ते? आखिर वह कौन सा आरोप है जो हम डायर और ओ’ डायर पर लगाना चाहते हैं जो पहले हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता?

उसी तरह यह चेतावनी जो उन्होंने गोलमेज़ सम्मेलन में जाने के पहले दी थी : अगर अस्पृश्यता के दाग के साथ हमने सत्ता हासिल की तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि आज के मुक़ाबले ‘स्वराज’ में ‘अस्पृश्य’ और भी बुरी हालत में होंगे क्योंकि हमारी कमज़ोरियों और बुराइयों को ताक़त का सहारा मिल जाएगा।

पूना समझौता

गांधी ने पूना समझौते से उम्मीद की थी कि समाज में जो विभाजन है और वह उच्चजातीय समूहों के कारण है, उसे ख़त्म करने के लिए वे कदम बढ़ाएँगे। ऐसा नहीं हुआ। उच्चजातीय समुदायों ने कभी भी एक समाज या एक जन के निर्माण में रुचि या उत्सुकता नहीं दिखलाई। बल्कि दलितों के प्रति उनके मन में हिंसा बढ़ती गई क्योंकि उन्हें लगा कि वे उनका प्राकृतिक प्राप्य हड़प रहे हैं।

बाबा साहब आंबेडकर और संविधान के चलते दलितों को बराबरी का अधिकार क़ानूनी तौर पर प्राप्त हुआ, लेकिन एक व्यापक जीवन में शामिल होने का अनुभव उन्हें कभी नहीं मिला। यह अभी भी सपना ही है कि एक दलित सामान्य लोकसभा या विधानसभा की सीट पर जीत जाए। वैसे ही जैसे एक मुसलमान ग़ैर मुसलमान-बहुल सीट से चुना जा सके।

इसलिए जंतर मंतर का विरोध भी अगर पूरे समाज का न था तो क्या ताज्जुब! अभी भी यह कहनेवाले मिल जाते हैं कि अब तो हिन्दुओं में जाति व्यवस्था का संपोषण सिर्फ वही करते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है।…

हाथरस कांड

ऐसी समझ रखनेवाले ‘उच्चजातीय समूहों’ में बहुसंख्या में हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि हाथरस की घटना में कुछ भी विशेष नहीं है। इसलिए वे उसके ख़िलाफ़ विरोध को भी संकीर्ण राजनीति मनाकर खुद को उससे दूर रखते हैं। वे हाथरस के उन ‘उच्च जाति’ वालों से भिन्न नहीं जो मारी गई लड़की के यहाँ सहानुभूति जताने भी नहीं गए।

तो क्या विरोध जारी रहेगा? यह इस पर निर्भर है कि क्या हम इस समाज को बदलना चाहते हैं? क्या हम अपने जीने के तरीके को बदलना चाहते हैं? क्या हम संवेदना और न्याय का समुदाय बनाना चाहते हैं?

सिर्फ दलितों का विरोध?

फिर विरोध में सब दिखने चाहिए: हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई, आदिवासी, सबके सब। भारत के दुर्भाग्य से अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है।

इसके पहले भी यह नहीं हुआ है, खैरलांजी को याद कीजिए, रोहित वेमुला को याद कर लीजिए, पायल तड़वी को भी। याद कर लीजिए कि भीमा कोरेगाँव के बाद दलितों पर हुई हिंसा ने समाज के मन में ज़रा भी बेचैनी नहीं पैदा की थी।

दूसरे, जबतक हाथरस में सरकार, प्रशासन की जो ढिठाई दिखलाई पड़ी, अगर उसे जनता के किसी तबके का समर्थन मिलता रहेगा, यह विरोध आंशिक होगा। इसका अर्थ यही होगा कि सरकार इस तबके की तरफ से ताक़त का इस्तेमाल कर रही है और फिर विरोध एक सामाजिक युद्ध में बदल जाएगा।

फिर डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद की बात सही साबित होगी कि अभी जो हिंसा दलितों के ख़िलाफ़ देखी जा रही है, वह वास्तव में संविधान की शक्ल में जो क्रांति शुरू हुई थी, उसके ख़िलाफ़ पारंपरिक प्रभुत्वशाली जातीय समूहों की प्रतिक्रांति है और यह सरकार इस प्रतिक्रांति की अगुआ है।

इस विरोध से तब क्या यह सरकार बदलेगी? वह तुरत न बदले, उसे बदलने की ज़रूरत पर चर्चा तो ज़रूर शुरू होगी। लेकिन जैसा पहले कहा, इसे सिर्फ दलितों का और उसमें भी मात्र वाल्मीकि समुदाय का विरोध होने से अधिक होना होगा। और इसका जिम्मा सिर्फ इन दो समुदायों का नहीं है।

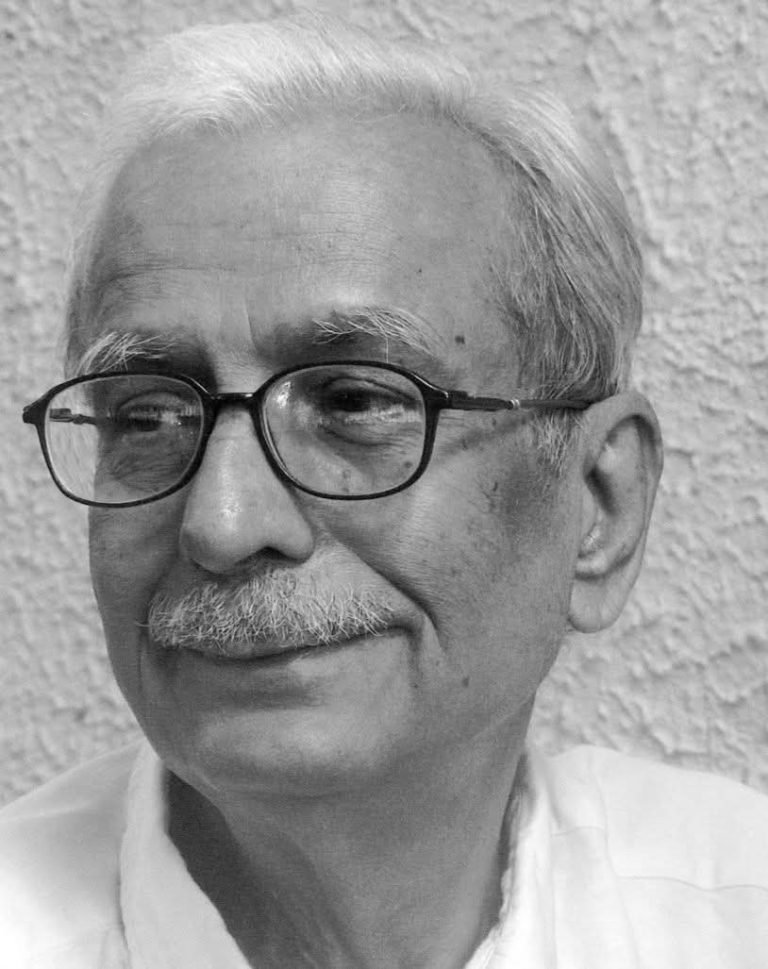

अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाते हैं। सौज- सत्यहिन्दीः लिंक नीचे दी गई है-