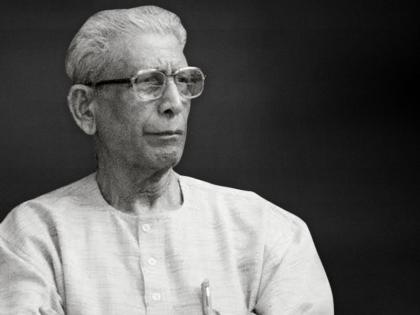

आज नामवर जी का सौवां जन्मदिन है। उनकी स्मृति को नमन। हिन्दी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सुविख्यात कवि एवं पत्रकार मंगलेश डबराल ने उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करते हुए यह लेख लिखा था। पढ़ें मंगलेश डबराल का पूर्व प्रकाशित लेख । (संपादक)

यह हिंदी के प्रतिमानों की विदाई का त्रासद समय है. सोलह महीनों के छोटे से अंतराल में कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, कृष्णा सोबती और अब नामवर सिंह के निधन से जो जगहें खाली हुई हैं वे हमेशा खाली ही रहेंगी. इनमें से कई लोग नब्बे वर्ष के परिपक्व और कई उपलब्धियां देख चुके जीवन को पार कर चुके थे, लेकिन उनका न होना प्रकाश स्तंभों के बुझने की तरह है.

आधुनिक कविता की व्यावहारिक आलोचना की सबसे अधिक लोकप्रिय किताब ‘कविता के नए प्रतिमान’ लिखने वाले डॉ. नामवर सिंह कई दशकों तक खुद हिंदी साहित्य के प्रतिमान बने रहे. वे हिंदी के उन चंद कृती व्यक्तित्वों में थे जिनके पास न सिर्फ हिंदी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य की बाबत एक समग्र दृष्टि थी और इसीलिए दूसरी भाषाओं में हिंदी के जिस व्यक्ति को सबसे पहले याद किया जाता रहा, वे नामवर सिंह ही हैं. एक तरह से वे हिंदी के ब्रांड एम्बेसेडर थे. प्रगतिशील-प्रतिबद्ध साहित्य का एजेंडा तय करने का काम हो या ‘आलोचना’ के संपादक के तौर पर साहित्यिक वैचारिकता का पक्ष-पोषण या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफ़ेसरी, सबमें उनका कोई सानी नहीं था. उनका साहित्य पढ़ाने का तरीका शुष्क और किताबी नहीं, बल्कि इतना सम्प्रेषनीय और प्रभावशाली होता था कि दूसरी कक्षाओं के छात्र और प्राध्यापक भी उन्हें सुनने आ जाते थे. जेएनएयू के हिंदी विभाग की धाक काफी समय तक बनी रहने का श्रेय नामवरजी को ही जाता है जिन्होंने विभाग की बुनियाद भी रखी थी.

एक लम्बे समय तक नामवर सिंह को अध्ययन और अध्यवसाय का पर्याय माना जाता रहा. जेएनयू से पहले उन्हें बहुत से लोगों ने दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक कमरे के घर में देखा होगा जहां दीवार पर लातिन अमेरिकी क्रांतिकारी चेगेवारा की काली-सफ़ेद तस्वीर लटकती थी और वे एक तख्त पर किताबों से घिरे हुए किसी एकांतिक साधक की तरह रहते थे. कई लोग यह मानते हैं कि उस दौर का गहन अध्ययन जीवन भर उनके काम आता रहा. उनके संपादन में ‘आलोचना’ का बहुत सम्मान था और उसमें किसी की रचना का प्रकाशित होने का अर्थ था: साहित्य में स्वीकृति की मुहर. उन दिनों जब इन पंक्तियों का लेखक दिल्ली आया तो साहित्य अकादेमी के तत्कालीन उपसचिव और नयी कविता के एक प्रमुख कवि भारत भूषणअग्रवाल ने कहा, “अरे, आप अपनी कवितायें मुझे दीजिये. मैं उन्हें ‘आलोचना’ में छपवाऊंगा!” दिलचस्प यह था कि तब तक इस लेखक की कवितायें ‘आलोचना’ के नए अंक में प्रकाशित हो गयी थीं. उनकी सम्पादन दृष्टि नयी संभावनाओ पर निगाह बनाए रहती थी.

जिस तरह निराला अपना जन्मदिन अपनी प्रिय ऋतु वसंत की पंचमी को मनाते थे वैसे ही नामवर सिंह का जन्मदिन पहली मई को मनाया जाता रहा. यह मजदूर दिवस की तारीख है और संयोग से स्कूल में नामांकन के समय उनके जन्म की यही तारीख लिखवाई गयी थी. बाद में वे वास्तविक तारीख 26 जुलाई को जन्मदिन मनाने लगे. युवावस्था में उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे और हार गए, जिसके नतीजे में उन्हें विश्वविद्यालय की नौकरी से हटना पड़ा. फिर दिल्ली आकर उन्होंने कुछ समय पार्टी के मुखपत्र ‘जनयुग’ का संपादन किया.

सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन और वहां से इस्तीफ़ा देने को विवश किये जाने के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रमुख बनना नामवर सिंह के जीवन का एक अहम मोड़ था. पाठ्यक्रम में प्रगतिशील साहित्य को शामिल करने आदि कुछ मुद्दों के कारण उन्हें वहां से भी मुक्त होना पड़ा. फिर उन्हें जेएनयू में हिंदी विभाग की बुनियाद रखने का ज़िम्मा मिला और वे वर्षों तक उसके अध्यक्ष रहे. उसके बाद की कहानी उनकी दुनियावी कामयाबी की मिसाल है.

‘कविता के नए प्रतिमान’ का प्रकाशन (1968) किसी परिघटना से कम नहीं था जिसने समकालीन हिंदी कविता की आलोचना में एक प्रस्थापना-परिवर्तन किया. उससे पहले तक आधुनिक, छायावादोत्तर कविता को प्रगतिशील नज़रिए से पढ़ने-परखने की व्यवस्थित दृष्टि का अभाव था और अकादमिक क्षेत्र में डॉ. नगेन्द्र की रस-सिद्धांतवादी मान्यताओं का बोलबाला था. ये मान्यताएं नयी काव्य संवेदना को देख पाने में असमर्थ थीं इसलिए उसे खारिज करती थीं. ‘कविता के नए प्रतिमान’ ने नगेन्द्र की रूमानी आलोचना का ज़बरदस्त खंडन किया और आधुनिक काव्य भूमियों की पड़ताल के लिए पुराने औजारों को निरर्थक मानते हुए ‘नए’ प्रतिमानों की ज़रूरत रेखांकित की. इस पद का ज़िक्र हालांकि सबसे पहले कवि-आलोचक विजयदेव नारायण साही ने लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक ‘नयी कविता के प्रतिमान’ के सन्दर्भ में करते हुए कहा था कि अब ‘नयी’ कविता के प्रतिमानों का नहीं, बल्कि कविता के ‘नए’ प्रतिमानों की ज़रुरत है. लेकिन नामवर सिंह ने साही के भाववाद से हटकर उन्हें एक सुव्यवस्थित शक्ल देकर समाज-सापेक्ष पड़ताल का हिस्सा बनाया. साही परिमल ग्रुप के पुरोधा थे जिसके प्रगतिशील लेखकों से गहरे मतभेद थे. एक तरह से नामवर सिंह ने परिमलीय नयेपन को प्रगतिशील अंतर्वस्तु देने का काम किया.

वह विश्व राजनीति में पूंजीवादी और समाजवादी ब्लॉक के बीच शीतयुद्ध का दौर था जिसकी छाया से साहित्य भी अछूता नहीं रहा. हिंदी के शीतयुद्ध में एक तरफ परिमलीय लेखक और हीरानन्द सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे तो दूसरी तरफ प्रगतिशील साहित्य का मोर्चा था, जिसकी बागडोर तमाम आपसी मतभेदों के बावजूद डॉ. रामविलास शर्मा और डॉ. नामवर सिंह के हाथों में रही. ‘कविता के नए प्रतिमान’ इसी दौर की कृति हैं जिसने डॉ. नगेन्द्र के साथ-साथ अज्ञेय के आभामंडल को ढहाने का काम किया. नामवर जी ने अज्ञेय के नव-छायावाद के बरक्स रघुवीर सहाय की कविता को, और बाद में गजानन माधव मुक्तिबोध को भी केंद्रीयता देते हुए नया विमर्श शुरू किया. रघुवीर सहाय हालांकि अज्ञेय की पाठशाला से ही निकले थे, लेकिन उनके सरोकार कहीं ज्यादा सामजिक और लोकतांत्रिक नागरिकता से जुड़े थे इसलिए नामवर जी ने रघुवीर सहाय के सन्दर्भ से कविता की सामाजिकता और लोकतंत्र पर जिस बहस की शुरुआत की वह लम्बे समय तक सार्थक बनी रही. पत्रकारिता का अनुभव होने के कारण उनकी भाषा अकादमिक जटिलता से मुक्त और ज्यादा सम्प्रेषनीय थी. यह किताब आलोचना को एक रणनीति को सामने रखती थी और बाद में खुद नामवर जी उसे ‘पोलिमिकल’ यानी दाँव-पेच और उखाड़-पछाड़ से भरी हुई मानने लगे. वर्षों बाद उन्होंने जैसे भूल-सुधार करते हुए अज्ञेय की कविता पर पुनर्विचार किया और उनके समग्र अवदान को भी रेखांकित किया.

इससे पहले भी नामवर जी की एक किताब ‘कहानी: नयी कहानी’ (1964) चर्चित रही जिसमें उन्होंने यह जांचने की कोशिश की कि ‘नयी कहानी’ आन्दोलन में नया क्या है. उन्होंने उसके प्रमुख कथाकारों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की त्रयी की कहानियों के बरक्स निर्मल वर्मा की कहानी ‘परिंदे’ को पहली ‘नयी’ कहानी के रूप में मान्यता दी. ज़्यादातर आलोचकों की राय में मोहन राकेश की ‘मलबे का मालिक’ पहली नयी कहानी थी, लेकिन नामवर जी ने ऐसी कहानियों को ‘अधूरा अनुभव’ कह कर खारिज किया. दरअसल वाद-विवाद उन्हें शुरू से ही प्रिय था हालांकि उनकी एक और किताब ‘वाद विवाद संवाद’ बहुत बाद में (1989) में आयी.

नामवर सिंह मानते थे कि “मेरा वास्तविक काम ‘दूसरी परंपरा की खोज’ में है”, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ. आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ‘लोकमंगलवादी’ सैद्धांतिकी से अलग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ‘लोकोन्मुखी क्रांतिकारी’ संस्कृति-समीक्षा की राह पर चलती इस किताब से उन्होंने जैसे अपने गुरु को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने तुलसीदास की बजाय सूरदास और कबीर की प्रासंगिकता को रेखांकित किया. उसकी भूमिका में नामवर सिंह लिखते हैं: “यह प्रयास परंपरा की खोज का ही है. सम्प्रदाय-निर्माण का नहीं. पण्डितजी स्वयं सम्प्रदाय-निर्माण के विरुद्ध थे. यदि ‘सम्प्रदाय का मूल अर्थ है गुरु-परम्परा से प्राप्त आचार-विचारों का संरक्षण’, तो पण्डितजी के विचारों के अविकृत संरक्षण के लिए मेरी क्या, ‘किसी की भी आवश्यकता नहीं है.”

नामवर सिंह व्यावहारिक आलोचना ही नहीं, कुछ व्यावहारिक विवादों के लिए भी जाने गए. एक लम्बे समय तक हिंदी और उर्दू की प्रगतिशील या तरक्कीपसंद धाराओं में एकजुटता और अंतर्क्रियाएं बनी रहीं. कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक मंचों प्रगतिशील लेखक संघ, इंडियन पीपुल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन (इप्टा) आदि की सांस्कृतिक गतिविधियों में हिंदी-उर्दू लेखकों-रंगकर्मियों का ऐतिहासिक योगदान था जिसकी धमक हिंदी सिनेमा तक में सुनाई दी. बाद में जब प्रगतिशील लेखक संघ में हिंदी-उर्दू के मसले पर मतभेद शुरू हुए और उर्दू लेखकों ने उपेक्षित किये जाने और उर्दू को उसका ‘वाजिब हक’ न मिलने की बहस शुरू की तो नामवर जी ने एक लेख ‘बासी भात में खुदा का साझा’ के ज़रिये हिंदी का पक्ष लिया. नतीजतन, उर्दू में नामवर के समकक्ष कहे जाने वाले और उन्हीं के साथ जवाहर लाल विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद हसन से उनकी वैचारिक-व्यक्तिगत दूरियां बढ़ गयीं. हिंदी और उर्दू, दोनों के साहित्य पर आलोचकों का वर्चस्व रहा है और यह हमारे साहित्यों को एक औपनिवेशिक देन है, और उसके दिग्गजों के आपसी मतभेदों ने तरक्कीपसंद अदब में कई भीतरी दरारें पैदा कीं.

नामवर सिंह आलोचना में एक और ‘परम्परा’ के लिए भी याद किये जाते हैं और वह है— ‘वाचिक’ परम्परा. द्विवेदी जी बहुत कुछ लिखने के अलावा उस ‘वाचिक’ धारा के भी समर्थक थे जिसकी लीक कबीर, नानक, दादू आदि की यायावरी और प्रवचनों से बनी थी. कहानी उनकी निगाह में ‘गल्प’ थी, गप्प का तत्सम रूप. नामवर जी ने भी जीवन के उत्तरार्ध में ‘वाचिक’ शैली में ही काम किया जिसका कुछ उपहास भी हुआ. ‘दूसरी परंपरा की खोज’ के बाद उनकी करीब एक दर्ज़न किताबें आयीं जिनमें ‘आलोचक के मुख से’, ‘कहना न होगा’, ‘कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता’, ‘बात बात में बात’ आदि प्रमुख हैं, लेकिन वे ज़्यादातर ‘लिखी हुई’ नहीं, ‘बोली हुई’ हैं. यह देखकर आश्चर्य होता है कि करीब तीन दशक तक वे कभी-कभार ‘आलोचना’ के संपादकीयों को छोड़कर बिना कुछ लिखे, सिर्फ इंटरव्यू, भाषण और व्याख्यान के ज़रिये प्रासंगिक बने रहे. इसकी एक वजह यह भी थी कि उनका गंभीर लेखन जिस तरह बोझिलता से मुक्त था, वैसे ही उनकी वाचिकता भी सरस थी हालांकि उसमें वह प्रामाणिकता कम थी जो उनके लेखन में पायी जाती है.

नामवर सिंह के अंतर्विरोधों की चर्चा भी हिंदी में एक प्रिय विषय रहा है. वे ‘महाबली’ माने गए और उनके ‘पतन’ पर भी बहुत लिखा गया. नामवर जी वाम-प्रगतिशील साहित्य के एक प्रमुख रणनीतिकार आलोचक थे और अपने जीवन के सबसे जीवंत दौर में हिंदी विमर्शों पर उनका गहरा प्रभाव रहा. कविता की उनकी पहचान भी अचूक मानी गयी और ज़्यादातर कवि अपनी कविता पर उनकी राय जानने के लिए लालायित रहते थे. हरिवंश राय बच्चन के एक गीत की पंक्ति को कुछ बदल कर कहा जाए तो उनका रोमांच ऐसा था कि ‘तुम छू दो, मेरा गान अमर हो जाए’.

नामवर सिंह की तर्क-पद्धति उनके कई समझौतों को भी एक वैचारिक औचित्य दे देती थी. उनसे प्रभावित कई लोगों को मलाल रहा कि वे एक खुद एक सत्ताधारी, ताकतवर प्रतिष्ठान बन गए और आजीवन हिन्दुत्ववादी संघ परिवार का तीखा विरोध करने के बावजूद उसके द्वारा संचालित संस्थाओं से दूरी नहीं रख पाए. ऐसे विचलनों के कारण प्रगतिशील लेखक संघ को उन्हें हटाने को विवश होना पड़ा.

पांच दशक से भी ज्यादा समय तक नामवर सिंह हिंदी साहित्य की प्रस्थापनाओं, बहसों और विवादों के केंद्र में रहे. चर्चा ‘दूसरा नामवर कौन?’ के मुद्दे पर भी हुई और कई आलोचकों-प्राध्यापकों ने नामवर जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरह का दर्ज़ा किसी को हासिल नहीं हुआ. खुद नामवर कहते थे कि ‘हर साहित्यिक दौर को अपना आलोचक पैदा करना होता है. मैं जिस पीढ़ी का आलोचक हूँ, उसके बाद की पीढ़ी का आलोचक नहीं हो सकता.’ जिन आलोचकों ने उनसे अलग राह पर चलने, उनकी परंपरा से हटकर चलने की कोशिश की और आलोचना को व्यावहारिकता से कुछ हटकर गहरे सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की कोशिश की, वे कुछ हद तक कामयाब रहे.

नामवर जी के व्यक्तित्व और काम पर दर्ज़न भर पुस्तकें और कई पत्रिकाओं के विशेष अंक प्रकाशित हुए: ‘नामवर के विमर्श’, ‘आलोचना के रचना पुरुष, ‘नामवर की धरती’, ‘जेएनयू में नामवर सिंह’ ‘आलोचक नामवर सिंह’, ‘पहल’ और ‘बहुवचन के विशेषांक आदि इसके कुछ उदाहरण हैं. किसी आलोचक को इतनी प्रशस्तिपूर्ण किताबें कम ही नसीब हो पाती हैं. हिंदी में आलोचना की फिलहाल जो दुर्दशा है, उसमें ‘नामवर के बाद कौन?’ की बहस भी संभव नहीं लगती. हाँ, नामवर के होने का अर्थ पर काफी विचार किया गया और अब उनके विदा लेने के बाद शायद नामवर के न होने का अर्थ पर उतने ही गंभीर विचार की दरकार होगी. –

*मंगलेश डबराल*

(वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल का हिंदी बीबीसी में पूर्व प्रकाशित आलेख.)