कुछ कुछ पढ़ने के शौक से एकदम पढ़ने के शौक में प्रवेश करते हुए विनोद जी का पहला कविता संग्रह हाथ लगा,कुछ समझा, बहुत कुछ ऊपर से निकल गया। मगर शब्दों के जादुई संसार में ऐसा रमा कि एक बार, दो बार , फिर लगातार पढ़ते ही गया और फिर वह कवि मेरे भीतर तक अपने कोट की पूरी गरमाई के साथ ही प्रवेश कर गया, विचार की तरह ।

एक दिन अचानक घर की बेल बजी…कौन आना चाहता है?, मैं कहता हूँ /अंदर आ जाइये/सब खुला है /मैंने देखा/ मुझे हिमालय दिखा। विनोदजी घर आए थे। मैं बंबई से एक बहुत बड़े ऑपरेशन में मौत को कुछ और बरस टालकर दो –एक दिन पहले ही घर आया था। उनके साथ राजेन्द्र मिश्र जी थे, मैं अवाक,अचंभित सहसा विश्वास नहीं कर सका। मैं उनके साथ विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी के रूप में 5-6 साल काम करता था। ये मगर विनोद जी के रिटायर हो जाने के लगभग 7-8 बरस बाद की बात है। इतने बरस बाद भी उनका मुझसे ऐसा स्नेह और प्रेम मुझे भीतर तक अभिभूत कर गया था।

विनोद जी को पहले पहल पढ़ा तब एकदम अराजक किस्म का किशोरपन की आखिरी सरहद को पार करता नौजवानी मे दाखिल हो रहा था। घर और कॉलोनी में नाटक, संगीत और साहित्य का माहौल था तो थोड़ा बहुत पढ़ने भी लगा था। एक समय पढ़े इब्ने सफी बी.ए., कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश काम्बोज,सुरेन्द्र मोहन पाठक जैसों के जासूसी नॉवेल पीछे छूटने लगे थे। घर पर पीपीएच की किताबें आया करती थीं जिसके चलते कुछ रूसी और साथ में प्रेमचंद, शरतचंद,परसाई, रेणु,निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राम कुमार शुक्ल जैसे नाम इक्का दुक्का कर पढ़ने में शामिल हो रहे थे और इस तरह कुछ कुछ पढ़ने की आदत बन रही थी। कुछ कुछ पढ़ने के शौक से एकदम पढ़ने के शौक में प्रवेश करते हुए विनोद जी का पहला कविता संग्रह हाथ लग गया, संभवतः वो पिता के पास समीक्षा के लिए आया था। तब मैं स्कूल की आखिरी पायदानों पर ही रहा होउंगा।

तब तक विनोद जी मेरे लिए पिता के मित्र ही थे, ऐसा मुझे लगता रहा था। बाद में मैंने कभी उनका कोई बहुत घनिष्ट मित्र नहीं देखा। उनके स्कूल कॉलेज के दिनो का तो पता नहीं, आगे वर्षों में जब मेरा उनसे संपर्क हुआ तो वे इतने सम्माननीय और आदरणीय हो चुके थे कि उनका कोई घनिष्ठ मित्र रहा हो ऐसा कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं रहा। कभी कभी वे वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना और मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली का नाम मित्रों के रूप मेंबलिया करते थे। मुझे हमेशा लगता रहा कि संभवतः वे कभी भी एक अदद घनिष्ट मित्र नहीं बना पाए, जिसके साथ आधा अधूरा नहीं पूरा साझा किया जा सकता है।

बहरहाल संग्रह के शीर्षक ने बरबस आकर्षित किया तो यूं ही पढ़ने लगा। तब तक मैं कविताएं बहुत कम ही पढ़ता था, मुक्तिबोध भी अभी मेरी लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। कुछ समझा, बहुत कुछ ऊपर से निकल गया। मगर शब्दों के जादुई संसार में ऐसा रमा कि एक बार, दो बार , फिर लगातार पढ़ते ही गया और फिर वह कवि मेरे भीतर तक अपने कोट की पूरी गरमाई के साथ ही प्रवेश कर गया, विचार की तरह ।

मैं बंबई में पढ़ रहा था और छुट्टियों में घर आया हुआ था। मैं उनसे जाकर मिला। बहुत कठिन नहीं था, उनसे मिलना। बहुत स्नेह और आत्मीयता से वे मिले। उनके शांत सौम्य व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं थोडा बहुत कॉलेज की राजनीति और थोड़ा हिलोरें लेते वाम विचारों के साथ जिस तरह उद्दंड और अराजक जी रहा था, उस खिलदंड जीवन के बीच ऐसे किसी जीवित व्यक्ति की कल्पना कर पाना मेरे लिए तब मुश्किल ही था। उनसे मिलने के बाद मेरे भीतर कला की दुनिया और जवानी के विद्रोही तेवर के बीच बनी दीवार में एक खिडकी तो खुल ही गई थी जिससे बीच बीच में मेरा उस जादुई संसार में आवागमन शुरु हो गया। फिर एक लंबा गैप रहा, मैं कॉलेज की पढ़ाई और बाहर रहने के चलते उनसे मिल नहीं पाया। इस बीच जब घर आया तो उनका उपन्यास मिला और उनकी वो कमीज मेरे रंगीन मिजाज टी शर्ट को शर्मिंदा कर गई। एक रात मैने स्वप्न में खुद को अपने टी शर्ट को पैरों से खूब रौंदते देखा, मगर सुबह उठते ही वही टी शर्ट ही पहन ली। इतना ज़रूर हुआ कि मुझे अहसास सा हुआ कि वो कमीज़ मेरे रंग बिरंगे टी शर्ट के ऊपर आ चढ़ी है जो हमेशा तो नहीं मगर गाहे बगाहे मुझे नजर भी आ जाया करती थी। शायद कुछ बोआ सा गया था मगर लगा खिलेगा तो देखेंगे यार।

इस बीच मैने जे जे स्कूल से फोटोग्राफी, प्रिंटिंग टैक्नॉलॉजी की और फिर कुछ साल इधर उधर भटककर आखिरकार मैं रायपुर ही आ गया और अखबार की नौकरी कर ली। मैं अब रायपुर रहने लगा था। इसके चलते कभी कार्यक्रमों में तो कभी यूं ही घर जाकर उनसे मुलाकात होने लगी। पता नहीं कैसे उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह हो गया था। मैं न तो कोई बहुत लिखता था न ऐसी कोई प्रतिभा ही थी।

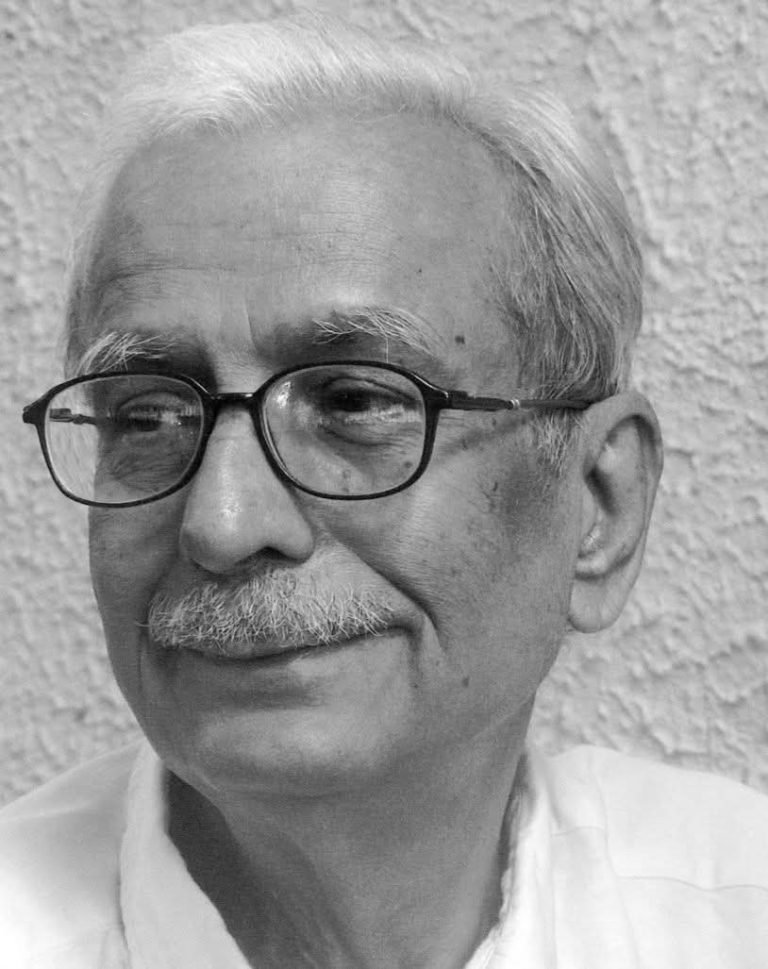

लम्बे समय तक रायपुर के कृषि महाविद्यालय में शिक्षक रहे विनोदजी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय बनते ही वहां जनसंपर्क अधिकारी हो गए थे। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति़ डॉ. शुक्ला उनका बहुत सम्मान करते थे, विषय से हटकर भी पढने वाले थे, उन्होंने विनोदजी को विश्वविद्यालय का पीआरओ बना दिया। नया-नया विश्वविद्यालय बना था, वे विनोदजी के नाम को ब्रांड की तरह उपयोग करते थे। बड़े गर्व से बताते थे कि देश-दुनिया में प्रतिष्ठित कवि विनोद कुमार शुक्ल उनके विश्नविद्यालय के पीआरओ हैं। उन्होंने उनके लिए अलग जन संपर्क विभाग बना दिया। विनोद जी पर यह जिम्मेदारी आई तो वे इसके लिए कुछ नया करना चाहते थे।वे विश्वविद्यालय में कुछ प्रकाशन शुरु करना चाहते थे ,इसके लिए पता नहीं उन्हें मुझमें क्या दिखा कि वे एक दिन वे मुझे पकडकर अपने सहयोगी के रूप में अपने साथ विश्वविद्यालय में लगवा लिए। तब मैने पहली बार जाना कि उनका अकादमिक हिन्दी से कोई वास्ता नहीं था, दरअसल वे एग्रीकल्चर एक्सटैंशन विषय के व्याख्याता थे और कॉलेज में यही पढ़ाते रहे थे, हिन्दी के लेखक भर हैं। यह मेरे लिए सुखद आश्चर्य था ।

अब मेरी राह अखबार के दफ्तर से हटकर विश्वविद्यालय की ओर मुड़ गई। विश्वविद्यालय जाते रास्ते में मेरे पीछे हाथी से कहीं ज्यादा जगह छूटने लगी थी। शुरुवात में मुझे बड़ी परेशानी होती थी, अखबारी तेवर होने से किसी की बात सुन पाना आसान नहीं लगता था। वे समझाते, बहुत ठंडे और स्थिर मन से। वे मुझे अपने ही कमरे में अपने टेबल का सामने एक टेबल कुर्सी लगवाकर बिठा दिए। कमरे में उनकी उपस्थिति पूरे वातावरण में महसूस होती। मेरे लिए यह आसान नहीं था। मैं बहुत सारी अराजकता और उद्दंडता लिए विश्वविद्यालय आता मगर उनके कमरे में घुसते ही ठंडा पड़ जाता।धीरे धीरे मैं ढलने लग गया था। मगर अभी बहुत कुछ होना बचा रह गया था। तब रायपुर मध्य प्रदेश में हुआ करता था।

मध्य प्रदेश में यह दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बना था, जबलपुर के बाद। विश्वविद्यालय में नवाचार का दौर था । उपयोगी प्रकाशनों पर विचार हुआ तो कृषि की एक त्रैमासिक पत्रिका का विचार आया। उन्होंने इसका नाम सुझाया “छत्तीसगढ़ खेती”, तब जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य भी नहीं बना था और दूर-दूर तक इसकी संभावना भी नज़र नहीं आ रही थी। तब हालांकि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मगर विनोदजी के भीतर एक छत्तीसगढ़ हमेशा से ही अलग सा बना हुआ था। उनके जहन में, कहन में हमेशा मैं एक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियापन बड़ी शिद्दत से महसूसता रहा। इस तरह बहुत सीमित संसाधन से एक पत्रिका के प्रकाशन की शुरुवात की गई, उन्होंने कहा –इसे तुम्हे ही संभालना , देखना है।

इसी बीच कहीं एक कृषि विज्ञान केन्द्र की घोषणा की गई। इसके उद्घाटन की तैयारियां शुरु हुई तो जनसंपर्क अधिकारी के बतौर विनोदजी को भी जिम्मेदारियां मिलीं। उद्घाटन के लिए शायद उपराष्ट्रपति आने वाले थे। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन तय किया गया।उसके लिए तब काफी किशोरवय और उभरती पंडवानी गायिका रितु वर्मा को ले जाना तय हुआ। मैं और हमारे सहायक एक गाड़ी में विनोदजी के साथ रितु वर्मा को लेकर वहां के लिए निकले।लगभग पूरे दिन भर का रास्ता था, रास्ते भर विनोदजी रितु वर्मा से बतियाते रहे। वहां पहुंचे तो रितु वर्मा की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं थी, विनोदजी को पहली बार इतना गुस्से में और भड़कते देखा था। एक लोक कलाकार की इस तरह उपेक्षा से वे व्यथित हो गए थे। हमारे डायरेक्टर ने बात संभाली और व्यवस्था करवाई। वे रितु वर्मा के साथ हम सबको वहां के लोकल प्रभावशाली व्यक्ति जो शायद वहां के पूर्व जमीदार भी थे, से मिलवाने ले गए। वहां रितु वर्मा के साथ भद्दी सी हरकत करते हुए उस व्यक्ति ने कहा आज नाच गाकर सबको खुश कर देना, इस हरकत ने विनोदजी को और उद्वेलित कर दिया और वे वहां से तत्काल उठकर अपने ठिए की ओर निकल लिए,मैं भी पीछे पीछे हो लिया। हमारे डायरेक्टर और सहयोगी असमंजस में पड़ गए थे । वे बहुत गुस्से और तनाव में थे, कहा तो बहुत कुछ मगर मुझे जो याद है वो ये कि उन्होंने कहा कि हमने रितु वर्मा को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लोग इसके काबिल नहीं हैं। उन्होनें मुझे कहा कि तुम जाओ और कार्यक्रम खत्म होने के तक रितु वर्मा के साथ रहना। रितु वर्मा उस समय उभरती हुई कलाकार ही थीं मगर कलाकारों के प्रति विनोदजी का ऐसा सम्मान और संवेदनशीलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। हम लोग रात को दारू-शारू की महफिल जमाकर मस्ती के मूड़ में थे मगर मैं उनके कहे को टाल नहीं सकता था।

उनके साथ विश्वविद्यालय में बिताए दिनों की बहुत सी यादें हैं । कुछ दूसरी भी जिसे वे आधा अधूरा साझा किया करते जैसे पेंग्विन और कुछ प्रकाशकों के साथ विवाद,बड़े कवियों के साथ कुछ मनमुटाव या कॉलेज कोर्सबुक में बिना सूचना कविता ले लेने का आदि… मगर वो उनसे खुद बड़ी दृढ़ता से निपट लिया करते। ऑफिस में हमारे डॉयरेक्टर से उनकी कभी जमी नहीं, कारण वही जो आम सरकारी दफ्तरों के बारे में होता है, दूसरा वे शराब पिया करते थे, वे मुझे भी हमेशा उनसे सावधान रहने की सलाह दिया करते। गाहे बगाहे पूछ लिया करते , तुम शराब पीते हो? मैं चुप ही रहता। मैं इन दो पाटों के बीच कई अवसरों पर फंस जाया करता। जनसम्पर्क विभाग होने से बहुत सी व्यवहारिक औपचारिकताओं में अक्सर खुद को असहज महसूस करते रहे। हमारे डॉयरेक्टर हर बार चिढ़ जाया करते , कहते इन कवियों के साथ काम नहीं हो पाता। अब उनको कौन बताता कि ये काम नहीं एडजस्टमैंट है । उन दोनों के बीच की संवादहीनता में मैं कुछ सेतु बनकर काम निकालने की जद्दोजहद करता रहता। वे वर्क टू रूल पर अड़े रहते, मगर मैने भी कुछ मौकों पर महसूस किया कि सरकारी कामों में ज्यादातर इससे चलता नहीं था।पहली बार विश्वविद्यालय का दीक्षांत हुआ तो डिग्री छापने का जिम्मा हमने लिया, सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने रजिस्ट्रार को बुरी तरह लताड़ लगा दी, वे इन मामलों में बहुत बेबाक थे। अपनी बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, आज भी, कि “किसी को खुश करने या लिहाज के चलते हां मत कहो,जो नहीं कर सकते या जो करना नहीं चाहते उसे साफ तौर पर नकारना आना चाहिए, ना बोलने का हौसला पैदा करो ”। इन्हीं सब के चलते वे अक्सर ऊपर वालों के लिए परेशान कड़ी हो जाते, तब फिर हमारा बाबू कोई रास्ता निकालता। उनके लिए धीरे धीरे वहां काम करना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार वे मुक्तिबोध सृजन पीठ भोपाल चले गए । मैं वहां भी गया दो – तीन बार. उनसे मिलना ही था, उनका कहना होता कि सृजन पीठ में हैं तो सृजन ही होना चाहिए न कि आयोजन। उन्होने वहां दो साल रहते हुए एक उपन्यास और कुछ अन्य भी लिख डाला।फिर वे लौटकर विश्वविद्यालय औपचारिकता के लिए ही आए, रिटायर हो गए तो उन्होंने कोई विदाई पार्टी भी नहीं ली। कुपढ़ नौकरशाही से बुरी तरह आहत एक संवेदनशील रचनाकार के मानसिक संताप को मैने महसूस किया।

रचनाओं में उकेरी गई संवेदनाएं हालांकि व्यक्तित्व में होना भी जरूरी नहीं होता। संवेदनशीलता और व्यवहारकुशलता दो बहुत अलग प्रवृत्तियां होती हैं। सड़क पर पड़ी लाश आपको संवेदनाओं की गहरी घाटियों में ले जा सकती है मगर भीतर की व्यवहारकुशलता आपको तत्काल सतह पर लाकर ये अहसास करा देती है कि हमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। एक उफनती नदी, पहाड़ से मिलने की अथवा जो आपसे मिलने नहीं आ सकते ऐसे भी उन तमाम लोगों से भी मिलने की उत्कंठ आकांक्षा आपके भीतर होती तो है मगर आप बहुत चुने गुने से ही मिलते हैं,अक्सर करके तो पड़ोसी से भी मिलने नहीं जाते मगर किनसे मिलना है ये जानना समझना होता है, वे बेहतर समझते हैं।

वे अल्पभाषी हैं मगर मुखर हैं, राजनीति से दूर रहते हैं मगर संतुलन बनाए रखना जानते हैं, एकांतप्रिय जरूर हैं मगर कूपमंडूप नहीं । अपने एकांत में उनका एक भरा पूरा संसार हैं जिसमें मैं उनकी रचनाओं के माध्यम से विचरण कर लिया करता हूं, शायद बाकी लोग भी। बाहर से वे कुछ कुछ भीरू से लगते हैं मगर भीतर से बहुत दृढ़ और निर्णय लेने में साफ, स्पष्ट और निर्भीक । कभी कभार कुछ देर रात को काम से ही जाना पड़े तो वे असहज हो जाया करते थे क्योंकि वे शाम गहराते ही अपने घर के दरवाजे जल्दी ही बंद कर लिया करते थे। घर के दरवाजे बंद कर देने से मगर वे दुनिया से नहीं कट जाते थे, बकलम खुद-

घर उसका शिविर

जहाँ घायल होकर वह लौटता है…

उसके बाद वे अपने संसार में प्रवेश करते और पूरी दुनिया के लिए एक नई दुनिया की रचना करते थे। यह मुझे कुछ बाद में समझ आया। जब कभी दिन में उनके घर के भीतर मैं जाता तो थोड़ा उनके संसार में चले जाता। हम जहां बैठते वो कमरा पेड़ पर तो नहीं मगर पेड़ों की छांव में हुआ करता था और हरे पत्तों से सजी झापड़ी वाली बैठक में बौना सा मैं बेंत की कुर्सियों पर वे सामने पहाड़ की तरह एक तखत पर होते । कोई साथ होता तो ऑफिस की जरूरी बातों पर जरूरी निर्देशों के अलावा वो अक्सर खामोश रहा करते।

जब औपचारिकताओं से मुक्त होते और मैं अकेला होता तो मुझसे बहुत आत्मीय बातें करते। घर परिवार की, पत्नी की कुशल क्षेम जैसी। मुझे तो उनकी सामान्य बातें भी कविता की तरह लगती, गिने चुने शब्दों में बहुत सारा कह देते। कभी कभार चुप भी रहते, उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाते, उन्हीं के शब्दों में-

बरगद के विशाल एकांत के नीचे

सम्हाल कर रखा हुआ

जलते दिये का चुप ।

मैं उस बरगद की छांव में देर तक बैठने का सुख भोगने वाले खुशनसीबों में हूं।

इस बीच उनकी रचनाओं के संग्रह और रचनाएं भी आती रहीं । लोगों के बीच वे लगातार चर्चित और सम्मानित होते रहे और बहुत से हाथ उनकी ओर बढ़ते रहे ,धीरे धीरे हाथ इतने बढ़े कि इन हाथों के पीछे के चेहरे दिखाई देना बंद होते गए और वे चेहरा देखना बंद कर, बढ़े हुओं में से मजबूत हाथ पहचानकर थामते रहे। धीरे धीरे हाथ इतने हो गए कि चेहरे गुम होने लगे। मैं हाथ बढ़ाने के काबिल तो नहीं ही था मगर उनके आसपास के गुम होते चेहरों में रहा होऊं ऐसा मुझे काफी अरसे तक लगता रहा। उनको साल दर साल सम्मान और पुरस्कार मिलते रहे, मुझे बहुत खुशी होती। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो फिर उन्हें राज्य सम्मान से नवाजा गया, बहुत सही लगा और खुशी हुई कि सही चयन हुआ और खुशी भी हुई। फिर एक उत्सव में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ अपनी किताबों पर दस्तखत देते बेचते हुए देखा। राजनेता को तो चेले- चपाटों ने अंतहीन लाइन लगाकर खुश किया, मगर विनोद जी की लाइन छोटी हो गई। मैं व्यथित हुआ। वे हिन्दी के सबसे ज्यादा सम्मानित और सम्मान निधि अर्जित करने वाले कवि हैं, संभवतः।फिर भी उन्हें बहुत खुश या संतुष्ट नहीं पाया। आर्थिक असुरक्षा का एक भय उनके भीतर तक बसा हुआ सा लगता। इसी भय के चलते वे लगातार लिखने के साथ साथ विभिन्न उपक्रमों पर भी ध्यान रखा करते। हर बार उनके सम्मान पर मुझे बहुत खुशी होती और एहसास भी कि मैं कभी, कुछ अरसे के लिए ही सही उनके बहुत बहुत करीब रहा।

मेरे प्रति उनका इतना स्नेह रहा कि मेरे लिए वे सदा चिंतित रहा करते। मेरा सौभाग्य ही है कि स्मृतियों का स्नेहबंध आज तक बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है,मगर किसी रचनाकार को बहुत नजदीक से जानना कभी कभी उससे दूरियां बढ़ा भी देता है। अब भले मैं उनसे कई- कई महीने नहीं मिलता मगर जब भी वे मिलते एक अभिभावक की तरह मिलते। इतने स्नेह से कि मैं उनके घर न जा पाने को लेकर अपराध भाव से ग्रसित हो खुद पर शर्मिंदा हो जाता हूं । उनके साथ बिताए समय की बहुत सी समृतियां हैं, लिखने को बहुत कुछ है मगर विनोदजी ने कभी कहा था “स्मृति को मैं जीने के अनुभव के ख़ज़ाने की तरह मानता हूँ, आगे की ज़िंदगी ख़र्च करने के लिए इसकी ज़रूरत है।” मैं इसी खजाने को अपने भीतर के लॉकर में संभालकर रखना चाहता हूं। हर बात लिख नहीं सकूंगा, जो भीतर है उसे एक मधुर स्मृति की तरह महसूस करते रहना चाहता हूं। एक चुप्पी की जगह कहीं बचा रख जाना चाहता हूं। विनोदजी के ही शब्दों में कहूं तो

मेरे अधिकतम चुप को सब जान लें

जो कहा नहीं गया, सब कह दिया गया का चुप ।

संपर्क: मोबा.-9425506574 ईमेल- jeeveshprabhakar@gmail.com

(कथादेश जनवरी 2023 : विनोद कुमार शुक्ल विशेषांक , में प्रकाशित संस्मरण )