संसद में मत-विभाजन में विपक्ष जीत नहीं पाया है। फिर इनका विरोध सड़क पर करना संसद की अवमानना, जनमत की अवहेलना नहीं तो और क्या है? यही बात अभी खेती-किसानी से संबंधित क़ानूनों के बारे में कही जा रही है। जब संसद के दोनों सदनों ने ये क़ानून पारित कर दिए तो सड़क पर उनका विरोध संसद का अपमान नहीं तो और क्या है?

आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ केवल पेट के बल

उसे झुका देती हैं धीरे-धीरे अपाहिज

धीरे-धीरे नपुंसक बना देने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देशभक्त देशप्रेमी नागरिक

बना लेती हैं

ये पंक्तियाँ आज नहीं लिखी गई हैं। ‘नपुंसक’ शब्द के प्रयोग से ही मालूम हो जाता है कि यह कविता पिछले वक़्त की है। अगर उस शब्द के लिए कवि को क्षमा कर दें और उसके आशय को स्वीकार कर लें तो फिर ऐसा भ्रम हो सकता है कि यह आज के भारत या आज की दुनिया पर कवि की क्षुब्ध टिप्पणी है। राजकमल चौधरी की कालजयी रचना ‘मुक्ति प्रसंग’ के आख़िरी अंश की ये आरंभिक पंक्तियाँ हैं।

अपाहिज और नपुंसक बना देने का अर्थ है आदमी की उस क्षमता का अपहरण जो उसे व्यक्ति बनाती है। व्यक्ति यानी वह जो ख़ुद को परिभाषित कर सकता है। जो स्वायत्त है और जिसकी सत्ता की वैधता का स्रोत कोई उच्चतर सत्ता नहीं है। धर्म को ऐसी सत्ता माना जाता रहा है और वह अभी भी प्रभुत्वशाली बना हुआ है लेकिन अंतिम सत्ता के पद के लिए धर्म की प्रतियोगिता अब राज्य से है। वह राज्य जो जनतांत्रिक है। घोषित तौर पर अधिनायकवादी नहीं है।

आदमी को बेबस करती हैं जनतांत्रिक पद्धतियाँ। वे ही जिनका गुणगान किया जाता है उनके इस गुण के कारण कि वे विचार विमर्श, बहस मुबाहसे पर टिकी होती हैं। इस प्रक्रिया में आधिकारिक प्रस्ताव से असहमति की जगह है। आपको आज़ादी है कि आप अपनी नाइत्तफाकी न सिर्फ़ ज़ाहिर करें बल्कि दर्ज भी करवा सकें। असहमति को जनतंत्र की प्राणवायु कहा जाता है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक फ़ैसले में माना, हालाँकि वह अल्पमत की टिप्पणी थी कि असहमति जनतंत्र के लिए सेफ्टी वाल्व है। अगर राज्यतंत्र को बचे रहना है तो असहमति व्यक्त होते रहने देना चाहिए। उससे गुबार निकल जाता है, भाप अंदर ही अंदर घुटती नहीं रहती और विस्फोट का ख़तरा नहीं रहता। अगर यह वाल्व न हो तो विध्वंस ही होगा।

असहमति का अर्थ लेकिन असहयोग नहीं होता है। आप एक प्रस्ताव से असहमति हाजिर भर करके संतुष्ट हो जाते हैं, उसे लागू होने के रास्ते में बाधा नहीं डालते। वह इसलिए कि आपको उस प्रस्ताव से जीवन के बुनियादी उसूलों पर ख़तरा नहीं जान पड़ता। लेकिन कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो आपके जीवन मूल्य को ही नष्ट कर सकते हैं। वैसी स्थिति में आप उनसे असहमति दर्ज करा के दूसरी चीज़ों में मुब्तिला हो जाएँ यह मुमकिन नहीं होता। वैसा करने का अर्थ होगा अपने उसूलों से समझौता कर लेना। फिर असहमति से आगे बढ़कर विरोध जतलाना होता है। सिर्फ़ संख्या बल पर किसी भी विचार का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विरोध फिर बहुमत का अनादर घोषित कर दिया जाता है। यदि बहुमत किसी विचार के पक्ष में है और आप विचार-विमर्श के मैदान में हार गए हैं तो फिर विरोध क्यों? क्या यह विरोध जनतंत्र या लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं? विधान सभा, संसद में हार जाने पर सड़क की शरण क्यों? क्या यह अराजकता नहीं है?

यह तर्क पिछले सालों में कई बार दिया गया है। अनुच्छेद 370 को शिथिल किए जाने का प्रसंग हो या नागरिकता के नए क़ानून का मामला, हर बार कहा गया है कि विपक्ष विचार-विमर्श में पराजित हुआ है और लोकतांत्रिक तरीक़े से पराजित हुआ है। संसद में मत-विभाजन में वह जीत नहीं पाया है। फिर इनका विरोध सड़क पर करना संसद की अवमानना, जनमत की अवहेलना नहीं तो और क्या है? यही बात अभी खेती-किसानी से संबंधित क़ानूनों के बारे में कही जा रही है। जब संसद के दोनों सदनों ने ये क़ानून पारित कर दिए तो सड़क पर उनका विरोध संसद का अपमान नहीं तो और क्या है?

जनादेश का अपहरण भी एक यथार्थ है। सिर्फ़ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी यह देखा गया है कि जनादेश का आशय कुछ भी हो, कुछ ताक़तें उसे चुरा ले सकती हैं। जनादेश का इस्तेमाल जनता को ही दास बना देने के लिए प्रायः किया गया है।

असहमति मात्र औपचारिकता बन कर रह जाती है। दिलचस्प यह है कि बहुमत के इस तर्क के आगे अनेक बार संसदीय विपक्ष अपने जनतांत्रिक आलस्य को जायज़ ठहराता है। उसने संसदीय पद्धति से असहमति तो जाहिर की थी, आगे भी करता रहेगा। उसे भी मालूम है कि संख्या के तर्क से उसकी असहमति हमेशा ही मात्र असहमति ही रहेगी।

ऐसी स्थिति में असहमति से आगे विरोध की तरफ़ बढ़ना ही पड़ता है। और यह विरोध भी संसदीय दलों के दायरे के बाहर से शुरू होता है। जनता का एक तबक़ा, जो मानता है कि संसद और सरकार उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, इस विरोध को अपना विरोध मान बैठता है। वह इसे संसदीय शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन मानता है।

क़ायदा यह है कि आप अपनी बात निर्धारित मंचों से, निर्धारित पद्धतियों के रास्ते करें। संसद के साथ अदालत भी तो है। क्या आप उसका सहारा नहीं ले सकते? वहाँ अपनी दलीलें पेश कीजिए, इससे किसने रोका है? लेकिन पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि अदालतों ने भी जनमत और संख्याबल के आदर को सरकार के समर्थन के लिए आड़ बना लिया है। फिर रास्ता क्या बचता है?

यदि मैं संसद और अदालत को मानवीय गरिमा के विरुद्ध आचरण करते देख मात्र असहमति में हाथ उठाकर फिर अपने काम में लग जाऊँ? या बहुमत के इस तर्क की अनैतिकता का विरोध अपने वजूद की पूरी ताक़त से करूँ?

इस विरोध को फौरन ही अशिष्ट, देशविरोधी और अराजक ठहरा दिया जा सकता है। राजकमल जानते हैं कि एक दिमाग ऐसा भी होता है जो असहमति और विरोध के योग्य ही न रह गया हो। वह ख़ुद को शिष्ट, देशभक्त, देशप्रेमी मानता है। विरोध उसकी निगाह में देशद्रोह है, अनाचार है। राजकमल चौधरी की कविता सावधान करती है कि शिष्टाचार का भ्रम ख़ुद को दिलाकर वास्तव में हम अपनी दास मनोवृत्ति के लिए सांत्वना खोजते हैं। ऐसा दिमाग़ एक लंबी प्रक्रिया में गढ़ा जाता है:

पानी को मथकर घी निकालती इस व्यवस्था में हम

धर्मादर्श और क़ानून-नियम बनानेवालों के

दासों के-दासों के-दासानुदास हैं।

नियम, संस्कार, परम्परा और अवस्थिति से-

सनातन धर्म, ज्ञान-भक्ति, आधुनिकता और प्रगति से-

अर्जन-उपार्जन, शक्ति और उन्नति की शर्तों से-

कपट-पाखंड, छल-छद्म और नीचता के तर्कों से-

अनुशासित-क्रीतदास, भयभीत दास, पुनीत दास, उन्नीत दास,

हम जिनके दास हैं, उन्हीं के हित में प्रवीण हैं और उद्यत-

दायित्व के दिखावे और अधिकार के सहारे

हड़प लेने को गैरों का हक और अपनों का हिस्सा

दासों की इस बूढ़ी दुनिया का बचपन से यही है किस्सा।

यह मात्र गैरों की नहीं अपनी दासता भी है। इससे मुक्ति चाहिए। वह तो वे ही दे सकते हैं जो इस नियमों से बनी दुनिया से आगे की दुनिया के खोजी हैं:

अगली दुनिया के अन्वेषको!

हमारी दुनिया तो यही है-

प्रभुता से नियंत्रित, दासता से अभिशप्त,

बर्बर, अमानवीय ताकतों से अनुशासित;

अनियामक जनता की दुनिया, इसे तोड़ो-

जो शोषित रहकर भी

शास्ता और शासक के अटूट सम्बन्ध की

मूलभूत चक्राकार अवस्थिति को

चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने

पोसती और पालती रहती है।

इसे चक्राकार अवस्थिति को तोड़ने का मतलब है अपनी मुक्ति। राजकमल मुक्ति प्रसंग में इसका एक ही रास्ता बतलाते हैं:

एक ही प्रार्थना हो सकती है आधुनिक मनुष्य की व्यक्तिगत प्रार्थना

अपनी मुक्ति के लिए—

संगठन और संस्थाओं के विरुद्ध हो जाना अर्थात शासन-तंत्र और सेनाओं

के

विरुद्ध हो जाना अपनी इकाई बचाने के लिए एक ही प्रार्थना

वास्तविक जीवन में और कविता में।

मुक्ति की ऐसी ही एक सामूहिक प्रार्थना अभी दिल्ली की सीमाओं पर की जा रही है। उसमें शामिल होकर अपनी मुक्ति की तलाश भी की जा सकती है।

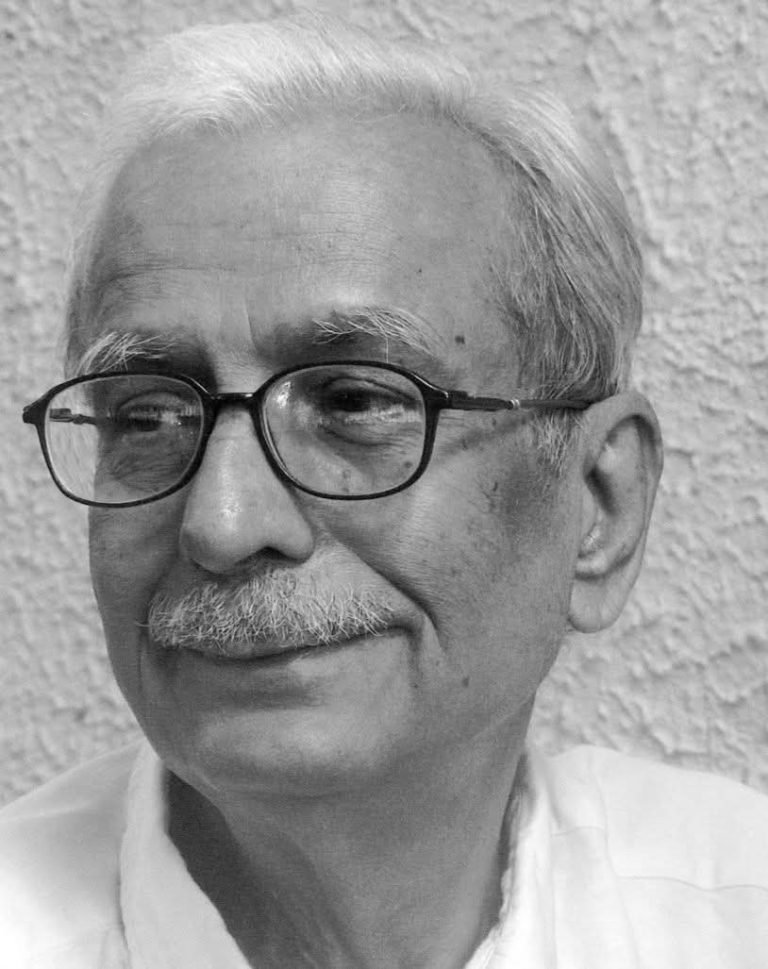

अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाते हैं। ये उनके निजि विचार हौं। सौज- सत्यहिन्दीः लिंक नीचे दी गई है-