By- हृदयेश जोशी

मनरेगा को नाकामियों का स्मारक बताने वाले अचानक से मनरेगा में अपने मुक्ति का मार्ग क्यों खोजने लगे हैं?

बात मनरेगा के बहाने सामाजिक सुरक्षा की, आखिर क्यों पूरी दुनिया में धुर पूंजीवाद की वकालत करने वाले शासक भी संकट के समय साम्यवादी हो जाते हैं. 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के तहत एक बड़ा हिस्सा (40,000 करोड़ रुपए) वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने मनरेगा योजना में खर्च करने की घोषणा की है. यह हिस्सा केद्रीय बजट में घोषित मनरेगा फंड के अतिरिक्त होगा.

खुद को बड़े गर्व से सोशली लेफ्ट कहने वाले भी आर्थिक नीतियों की बात आनेपर फैशनेबली राइट हो जाते हैं. संसद की रिपोर्टिंग के दिनों में मैंने देखा कि पीआईबी (प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो) कार्ड धारक पत्रकार सारी सुविधाओं- रेल यात्रा, सीजीएचएस हेल्थ स्कीम आदि- का फायदा उठाते हुए भी तथाकथित “फ्री-बीज़” के खिलाफ जमकर बोलने लगते हैं. किसी तर्क को सुनने समझने की कोशिश न करने वाले कई दोस्त इस हद तक चले जाते कि किसानों को खेती करने की ज़रूरत ही क्या है! उन्हें कारखानों काम करना चाहिये.

यह यूपीए-1 का वह दौर था जब वित्तमंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे. वह कहा करते कि हिन्दुस्तान की अधिक से अधिक आबादी को आने वाले वर्षों में शहरों में रहना चाहिये. देश का भविष्य शहर हैं, गांव नहीं. चाहे हमारे शहरों में रहने की सुविधा तो दूर प्रवासी मज़दूरों के शौच की व्यवस्था तक नहीं थी लेकिन सत्तापक्ष और पूंजीवादी सोच के लिये विकास का यही रास्ता और मॉडल था.

उस दौर में बाज़ार गज़ब उफान पर था. लोगों ने हफ्तों में करोड़ों बनाए. ऑफिस टाइम में काम छोड़कर लोग पूरे देश में प्रॉपर्टी की कीमतें जानने, खरीदने-बेचने और शेयर मार्केट में निवेश करने में लगे रहते थे. तेज़ रफ्तार से अमीर बनने के लिये वह भारत का स्वर्णिम दौर था लेकिन तभी अमेरिका में ‘सब-प्राइम’ संकट आ गया. लीमन ब्रदर्स समेत बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान और बैंक डूब गये. पूंजीवाद घुटनों पर आ गया.

दुनिया में आई इस आर्थिक सुनामी का असर भारत पर भी पड़ा लेकिन उसकी कहानी पटरी से नहीं उतरी क्योंकि यहां पूंजीवाद के घोड़े पर साम्यवाद की नकेलचढ़ी हुई थी. भारत की अर्थव्यवस्था का एक्सपोज़र तो था लेकिन सेफगार्ड्स नहीं हटाये गये थे.

उस वक्त जिन दो बड़े “आर्थिक सुधारों” होने से रोका गया वह था बीमा क्षेत्र में विदेश निवेश की सीमा बढ़ाना और भारत के बैंकों का निजीकरण. इन तथाकथित सुधारों को रोकने का श्रेय उस वक्त सरकार को बाहर से समर्थन दे रही लेफ्ट पार्टियों को जाता है जो आज राजनीतिक परिदृश्य से नदारद हैं. तब बेहद शक्तिशाली सीपीएम- जो उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बाद संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी- ने चिदंबरम पर नकेल कसे रखी. किसी हद तक उस अंकुश की वजह से वैश्विक मंच पर मची उथलपुथल के बावजूद उसी मध्यवर्ग की पूंजी सुरक्षित रही जो बाज़ारवाद का घोर समर्थक है, ‘फ्रीबीज़’ का घनघोर विरोधी.

लेकिन इससे भी बड़ी बात इसी दौर में हो चुकी थी. साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट बना, जिसे नरेगा या मनरेगा के नाम से जाना गया. बाज़ारू ताकतों ने इसकी खूब आलोचना की क्योंकि उनके हिसाब से यह पैसे की बर्बादी थी. यह स्कीम शुरू में सालाना 100 दिन रोज़गार गारंटी की बात करती थी. गरीब की जेब में पैसा भेजने का यह एक अद्भुद प्रयोग था. ऐसा नहीं होता कि हर स्कीम में सब कुछ ठीक-ठाक ही होता है और सुधार की गुंजाइश नहीं होती लेकिन यह स्कीम बाज़ार प्रेमी मध्यवर्ग को शुरू से ही फूटी आंख नहीं सुहाया. लेकिन जनवादी नीतियों के समर्थकों और वामपंथी पार्टियों के दबाव में योजना चलती रही और इससे गरीब लोगों तक राहत पहुंची. इसकी एक झलक राजनीतिक नतीजों मेंभी दिखी, 2004 में 140 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2009 के चुनाव में 200 पार पहुंच गई.

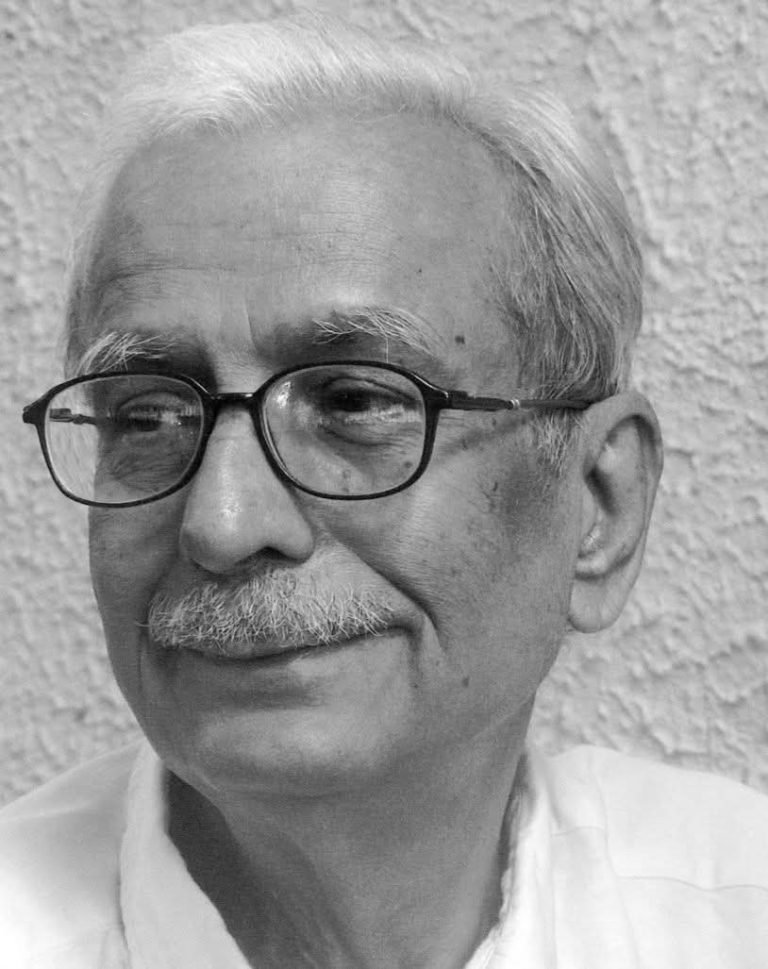

इसी दौर में जाने माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ से मैंने झारखंड के गांवों में मुलाकात की जो अब भी खाद्य सुरक्षा, पोषण और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिये लड़ रहे हैं. द्रेज़ किसी आलीशान घर में नहीं रहते, किसी चमकदार चेम्बर में नहीं बैठते, हवाई जहाज़ या एसी ट्रेन से नहीं चलते और कोट-पैंट नहीं पहनते. उनकी जीवन शैली ही उनका अर्थशास्त्र है. वह सरकार की हर जनोन्मुखी योजना को ज़मीन पर लागू कराने के लिये एक चौकीदार की तरह पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पर गांव-गांव धक्के खाते हैं.

द्रेज़ के साथियों ने मुझे झारखंड के लातेहार ज़िले के एक गांव में आने को कहा. वहां एक स्कूल में अंडा कार्यक्रम कराया गया था. जब सरकार बच्चों को मध्यान्ह भोजन में अंडा नहीं दे रही थी तो भोजन में अंडा शामिल कराने के लिए गांव वालों ने चंदा किया और बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडा परोसा गया. द्रेज़ ने बच्चों को भोजन कराने के बाद वहां बुलाये गये सरकारी कर्मचारियों से कहा कि जब गांव के गरीब लोग पैसा जमा करके बच्चों को अंडा खिला सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं.

यह कागज़ी इकोनॉमिक्स नहीं थी बल्कि जन कल्याणकारी राज्य कहलाने का ज़मीनी प्रयास था. इसी तरह गरीब को राशन और मातृत्व वन्दना समेत तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिये लड़ते मैंने उन्हें देखा. एक बार द्रेज़ ने गांव-गांव यात्रा निकाली तो मैं रांची से कार लेकर उनकी यात्रा कवर करने पहुंचा. जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह मेरी कार में आराम से बैठें तो उन्होंने मना कर दिया. यह देखना एक गजब अहसास था कि वह एक छोटी सी जीप में कई साथियों के साथ पीछे चिपक कर बैठे रहे और गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में अपने लैपटॉप पर काम करते रहे.

द्रेज़ की सादगी और लोगों के लिये उनका समर्पण बेमिसाल है. कितने कम संसाधनों में जिया जा सकता है यह उनके साथ कुछ वक्त रहकर मैंने सीखा. साल 2018 में एनडीटीवी की नौकरी छोड़ने के पीछे द्रेज़ जैसे लोग मेरी प्रेरणा रहे हैं. मैं उनके साथ झारखंड के कई गांवों में घूमा हूं.

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस मनरेगा का मज़ाक उड़ाया उसकी नींव रखने में ज्यां द्रेज़ और उनके साथियों का बड़ा रोल है. संसद में मनरेगा को नाकामियों का स्मारक बताने वाले प्रधानमंत्री को आज उसी मनरेगा को मज़बूत करना पड़ रहा है. यह एक शासक के अहंकार का पराभव तो है ही, पूंजीवाद के खोखलेपन को दर्शाने के साथ जनकल्याणकारी नीतियों की ताकत को भी दिखाता है. भारत अमीर देश होने का ढकोसला तो कर सकता है लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी असली ताकत और सम्पदा गांवों में बसती है. यह बात हमें द्रेज़ जैसे अर्थशास्त्री ही समझा सकते हैं जो गरीबों और आदिवासियों के साथ वक्त बिताते हैं और एक कुर्ते और जीन्स में ही कई दिन बिता सकते हैं.

ज्यां द्रेज़ ने लातेहार के उस स्कूल में मुझे कुछ मूल बातें समझायी जिससे यह स्पष्ट हुआ कि टीवी एंकरों की भाषा में जिस खर्च को ‘डोल’ या ‘फ्रीबीज़’ कहा जाता है वह एक स्वस्थ और समतामूलक समाज के लिए कल्याणकारी राज्य द्वारा किया जाने वाला निवेश है. दो बातें और जिससे द्रेज़ की आर्थिक समझ के पैनेपन को जाना जा सकता है, जब उन्होंने सरकार के गलत कदमों को तुरंत पहचान कर टिप्पणी दी.

पहली बार तब जब उन्होंने नोटबन्दी की नाकामी और विनाशकारी स्वरूप को सबसे पहले पहचाना. तब उन्होंने कहा था कि यह भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था की तेज़ रफ्तार भागती गाड़ी के टायर पर गोली मारने जैसा है. वही हुआ. हम नोटबन्दी के झटकों से अब तक नहीं उबर पाए हैं.

दूसरी बार तब जब उन्होंने पूरे देश में लागू लॉकडाउन पर हमें चेताया और कहा था कि देश के गरीबों के लिये यह कितना बड़ा संकट खड़ा करेगा. वही संकट हमारे सामने है. न तो हमारे शहर गरीबों को रख पा रहे हैं और न हमने गांवों में उनके लिये अनुकूल जगह छोड़ी है. लेकिन गरीब के लिए जीने-मरने और देश की आर्थिक सेहत की नब्ज़ जानने वाले द्रेज़ जैसे लोगों को हमारे समाज में झोलावाला और नक्सली कहा जाता है.

हृदयेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं