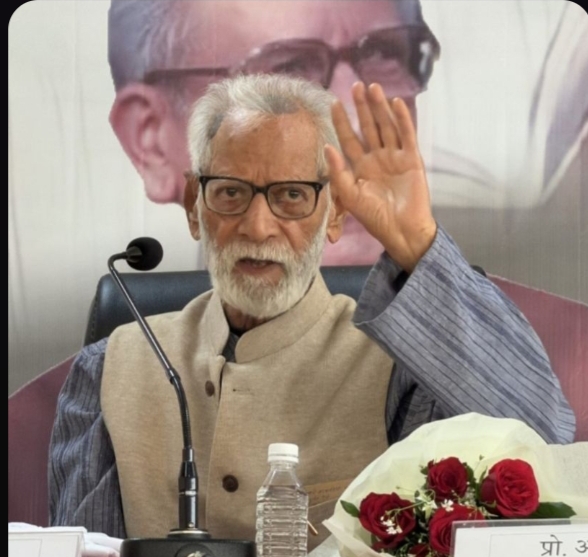

कथाकार-आलोचक शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी के चर्चित उपन्यास ‘क़ब्ज़े ज़माँ’ का हिंदी अनुवाद छप गया है. हिन्दी में अनुवाद डॉ. रिज़वानुल हक़ ने किया है यह उपन्यास एक सिपाही की आपबीती के बहाने वर्तमान से शुरू होकर गुज़रे दो ज़मानों का हाल इतने दिलचस्प अन्दाज़ में बयान करता है कि एक ही कहानी में तीन ज़मानों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तस्वीर साफ़ उभर आती है. यह उपन्यास उन तमाम लोगों के लिए एक यादगार साबित होगा, जो फ़ारूक़ी साहब की क़िस्सागोई के क़ायल हैं. हिन्दी अनुवाद राजकमल प्रकाशन से छपा है। ग़ौरतलब है कि फ़ारूक़ी साहब का 25 दिसम्बर, 2020 को निधन हो गया था.

शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी की उर्दू और अंग्रेज़ी में 40 से अधिक किताबें छप चुकी हैं. ‘क़ब्ज़े ज़माँ’ से पहले, ‘उर्दू का आरम्भिक युग’, ‘अकबर इलाहाबादी पर एक और नज़र’, ‘सवार और अन्य कहानियाँ’ और ‘कई चाँद थे सरे आस्माँ’ जैसी कई कृतियाँ हिंदी में अनूदित होकर ख़ूब चर्चित रही हैं. भाषा के लिहाज से यह उपन्यास एक अलग मिसाल पेश करता है. कहानी के किरदारों की ज़बान से बख़ूबी अंदाज़ लगाया जा सकता है कि हम किस ज़माने का क़िस्सा पढ़ रहे हैं. उस ज़माने की रवायतों का असरदार ब्योरा भी पढ़ने को मिलता है. उपन्यास में भारत की ज़मीन पर विकसित क़िस्सागोई की ऐतिहासिक परम्परा भी जीवन्त हो उठती है. यों शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी की क़लम हमें गुज़रे दौर की भाषाई विविधता, संस्कृति और परम्परा की झलक भी दिखाती है.

उपन्यास के बारे में

यह छोटा-सा उपन्यास उर्दू की क़िस्सागोई की बेहतरीन मिसाल है. इक्कीसवीं, सोलहवीं और अठारहवीं सदियों के अलग-अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मिज़ाज तथा उनके अपने वक़्त की बोली-बानी में रचा गया है. फ़ारूक़ी साहब इस फ़न के उस्ताद लेखकों में एक हैं. कहानी बयान करने पर उन्हें कमाल हासिल है.

तो क़िस्सा यह है कि दिल्ली का एक सिपाही जिसका घर जयपुर के किसी गाँव में था, अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये-पैसे का बन्दोबस्त करके अपने घर को चला लेकिन रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया. ख़ाली हाथ जयपुर पहुँचने के बाद उसने लोगों से सुना कि वहाँ एक दानी तवायफ़ रहती है जो मदद कर सकती है. सिपाही ने उससे तीन सौ रुपए का क़र्ज़ लिया और जाकर अपनी बेटी की शादी की. वापसी में वह क़र्ज़ लौटाने जब उसके पास गया तो पता चला कि तवायफ़ गुज़र चुकी है और पैसे वापस लेने को कोई वारिस भी नहीं है.

यह सोचकर कि मृत आत्मा की क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ता चलूँ, जब पहुँचा तो देखा कि क़ब्र फटी हुई है और उसमें एक दरवाज़ा-सा कहीं जाता दिखाई दे रहा है. वह उसमें अन्दर गया तो वहाँ एक महल में उस तवायफ़ से मिला. उसने पैसे वापस करना चाहा तो यह कहकर कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तवायफ़ ने उसे महल से निकलवा दिया. महल के बाहर एक मैदान था, बाग़ थे. वह वहाँ पर कोई तीन घंटे घूमा और जब बाहर निकला तो देखा कि दुनिया में तीन सौ साल का अरसा बीत चुका है.

यह उपन्यास उसके इन दोनों वक्त की दुनियाओं की उनके अपने मिज़ाज में दिलचस्प अक्काशी करता है और क्योंकि यह सारा क़िस्सा बयान किया है इक्कीसवीं सदी के एक शख़्स ने तो हमारा यह वक़्त भी इसमें आ गया है. इस तरह इस छोटे से उपन्यास की काया में तीन बड़े ज़मानों को समेट दिया गया है… “मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने किसी शख़्स के लिए लम्बे ज़माने को भी मुख़्तसर कर देता है जबकि वह दूसरों के लिए तवील ही रहता है.’’