जब किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो क्या उसी अनुपात में यह भूमिहीन किसानों (एक बार फिर से इसमें अधिकतर दलित और आदिवासी आबादी शामिल है) की आय पर प्रतिकूल असर डालने वाला साबित नहीं होता है? जब एक बार खेतीबाड़ी के “संपूर्ण पतन” के चलते ग्रामीण आय पूरी तरह से टिकाऊ नहीं रह जायेगी तो क्या यह प्रवासी श्रमिकों के लिए गाँवों से संकटग्रस्त प्रवासन की मुख्य वजह नहीं बनेगा?

जब 82% किसान ही छोटे और सीमान्त (जिसमें दलित और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है) हैसियत वाले हैं, तो ऐसे में कृषि क्षेत्र की “पूर्ण बर्बादी” (जैसा कि लेखक सूरज येंगडे द्वारा उद्धृत किया गया है) से उन्हें क्या हासिल होने जा रहा है?

इस दौरान व्यापक विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुगमीकरण) विधेयक, 2020 एवं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) करार आखिरकार रविवार 20 सितंबर 2020 के दिन राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ मिलकर ये विधेयक असल में भारत में कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की योजना को अमल में लाने की योजना के हिस्से के तौर पर हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार भारत के 70% ग्रामीण परिवार आज भी अपनी आजीविका के लिए मुख्यतया कृषि पर ही निर्भर हैं, जबकि इनमें से 82% छोटे और सीमांत किसान हैं। इसलिए इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की इस योजना के चलते किसानों और प्रवासी श्रमिकों सहित अधिकांश लोगों की आजीविका बुनियादी तौर पर प्रभावित होने जा रही है।

इस सम्बंध में जैसा कि अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) सहित अनेकों किसान संगठनों ने सटीक तौर पर चिन्हित किया है कि ये विधेयक असल में किसानों को और भी तबाही की राह पर धकेलने वाले साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि असल में ये बिल कॉर्पोरेट्स के हाथों कृषि क्षेत्र को बेचने की योजना के सिवाय कुछ भी नहीं है। कृषि भूमि और उसकी उपज पर कॉर्पोरेट नियंत्रण की सुविधा को मुहैय्या कराने के जरिये ये विधेयक दरअसल कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मण्डियों की भूमिका को अनिवार्य तौर पर नष्ट करने वाले साबित होने जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, बल्कि ये बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित इस प्रकार की उपलब्ध अन्य सुविधाओं से, पहले से ही लगातार समाप्ति की कगार पर खड़े कृषक कल्याण समर्थन योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने वाले मार्ग को प्रशस्त करने वाले साबित होने जा रहे हैं। किसान संगठनों की लंबे समय से चली आ रही माँगों, जैसे कि कृषि कर्ज को माफ़ करने, खेती में लाभकारी मूल्य, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कठोरतम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, 2006 की सिफारिशों को लागू करना, खेत जोतने वाले को भूमि के अधिकार सहित इस तरह के अन्य आवश्यक क़दमों के जरिये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की केंद्र सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जाती रही है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की घोषणा कर डाली थी। यहाँ यह संज्ञान में रहना जरुरी है कि अबसे खेती का काम-काज दरअसल कॉर्पोरेट खुद संभालने जा रहा है, और असल यह उनकी आय को दोगुना करने का वक्त है!

एक ऐसी पृष्ठभूमि में जब देश भर के किसान इन विधेयकों के खिलाफ अपने आन्दोलन और विरोध प्रदर्शनों को जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज के सभी प्रगतिशील वर्गों से एकजुटता एवं समर्थन की आवाज अवश्य ही देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बीच द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख, जिसमें कृषि क्षेत्र के “पूर्ण बर्बादी” पर जश्न मनाने वाली बात कही गई है, जो कि अपने-आप में स्तब्ध करने वाली है।

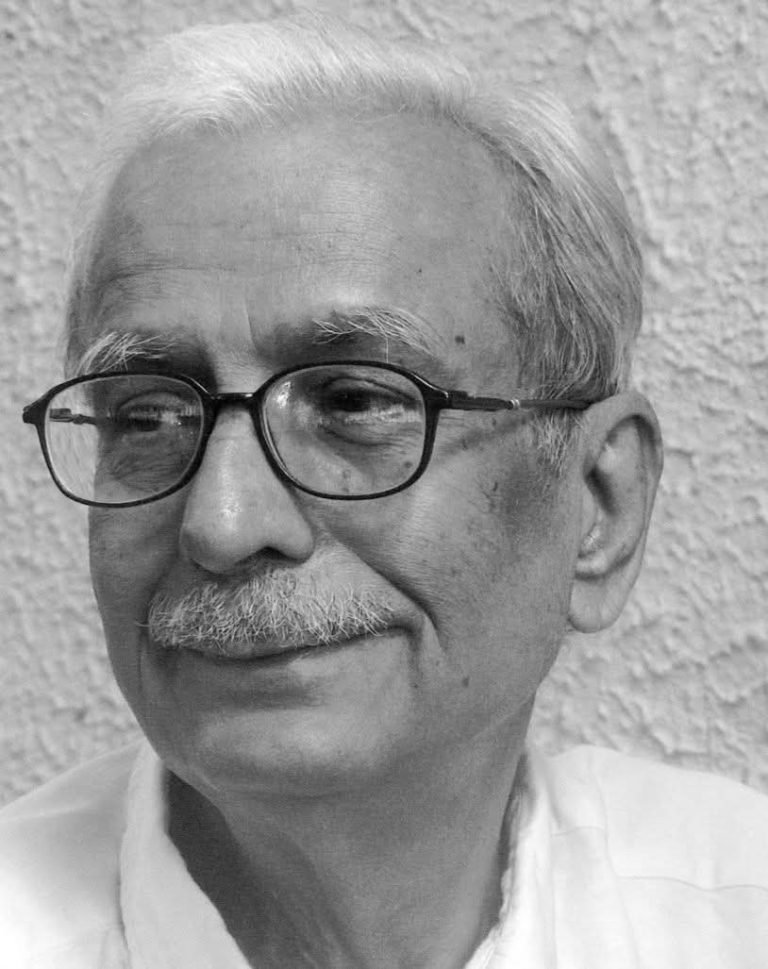

20 सितंबर, 2020 को इस प्रमुख दैनिक ने ‘दलितवाद’ टैग के तहत ‘चन्द्र भान प्रसाद का महत्व’ नामक शीर्षक वाले लेख को प्रकाशित किया है, जिसके लेखक सूरज येंगड़े हैं। अपने इस लेख में येंगडे ने चन्द्र भान प्रसाद, जो कि दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के सलाहकार हैं, का यशोगान करते हुए उन्हें “हमारे बीच का आदमी” घोषित किया है।

जबकि प्रसाद की ‘दलित पूँजीवाद’ की राजनीति की सराहना करते हुए येंगडे उद्धृत करते हैं – “किसानों (जमींदारों) की पूर्ण बर्बादी का साक्षी बनने की तुलना में दलितों के लिए भला इससे ज्यादा खुशी का मौका आखिर क्या हो सकता है? ये लोग दलितों को न सिर्फ न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखते थे, बल्कि दैनन्दिन के जीवन में दलितों को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे।”

किसी अबोध पाठक के लिए यह कथन हो सकता है कि ग्रामीण आबादी की वर्ग असमानताओं एवं जातीय उत्पीड़न के प्रति घृणा व्यक्त करने के लिए एक मजबूर तर्क के तौर पर आभास दे सकता हो। लेकिन ठीक इसी समय एक तार्किक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जब सभी किसानों में से 82% किसान छोटे और सीमांत (जिनमें भारी संख्या में दलित और आदिवासी आबादी शामिल है) ही हैं, तो कृषि क्षेत्र के इस “संपूर्ण बर्बादी” से आखिरकार उन्हें क्या हासिल होने जा रहा है?

जब किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो क्या उसी अनुपात में यह भूमिहीन किसानों (एक बार फिर से इसमें अधिकतर दलित और आदिवासी आबादी शामिल है) की आय पर प्रतिकूल असर डालने वाला साबित नहीं होता है? जब एक बार खेतीबाड़ी के “संपूर्ण पतन” के चलते ग्रामीण आय पूरी तरह से टिकाऊ नहीं रह जायेगी तो क्या यह प्रवासी श्रमिकों के लिए गाँवों से संकटग्रस्त प्रवासन की मुख्य वजह नहीं बनेगा?

मार्च 2018 के दौरान 40,000 किसानों एवं भूमिहीन किसानों (जिनमें से अधिकतर आदिवासी थे) ने किसान लांग मार्च में हिस्सेदारी करते हुए मुंबई में पैदल मार्च करते हुए प्रवेश किया था और राष्ट्र की कल्पनाओं को झिंझोड़कर रख दिया था। एआईकेएस के हथौड़े और दरांती के निशान वाले लाल झंडे को हाथों में थामे हुए इन किसानों और भूमिहीन किसानों की माँग थी कि जमीन और जंगल के उनके हक़, लाभकारी मूल्य और सम्मान के साथ जीने के अधिकार की माँग को सरकार पूरा करे।

जहाँ एक ओर अपने कालम में येंगडे “सूट बूट में सजे, दमकते काले रंग की टाई और अच्छे से कंघी किए हुए बाल” के साथ अपनी अभिरुचि को प्रदर्शित करते दिखते हैं, तो वहीँ किसान लॉन्ग मार्च में भाग लेने वाली महिलाओं ने इस सफर को नंगे पाँव, दहकते फफोले पड़े पाँवों के साथ पूरा किया था। इस परिदृश्य में येंगडे जब संघ के साथ वामपंथियों की तुलना करते हैं, और इसके साथ ही इन किसानों एवं भूमिहीन किसानों के लिए “संपूर्ण बर्बादी” की कामना करते हैं, इस बात की परवाह किये बगैर कि इस देश में पहले से ही तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या के मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर किये जा चुके हैं, तो क्या यह विरोधाभास स्पष्ट नजर नहीं आता!

जहाँ एक ओर नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेटों के हाथों बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य वर्ग और ‘दलित पूंजीवाद’ के नव-उदारवादी पहुरुवे (“दलित शिक्षाविदों, विचारकों और बाबुओं” जैसाकि येंग्ड़े खुद से जिक्र करते हैं) भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाते देखे जा सकते हैं।

जैसा कि स्तंभकार सुभाष गाताडे ने अपने एक लेख, जिसका शीर्षक ‘किस प्रकार से संघ परिवार और ‘दलित पूँजीपतियों’ ने डॉ. अंबेडकर के मूलभूत विचारों को सुपाच्य बनाने का काम शुरू कर दिया है’ , जिसमें प्रसाद और उन जैसों द्वारा पूँजीवाद को जाति के विनाश के तौर पर महिमामंडित किया जा रहा है, एवं कपटपूर्ण तरीके से अम्बेडकर को ‘मुक्त बाजार के अर्थशास्त्री’ के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है।

वर्तमान दौर के इस आर्थिक संकट के दौरान जब दुनिया भर में सारे लोग पूंजीवाद के चलते धन के असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन एवं अधिनायकवाद के प्रति सचेत होने के साथ-साथ उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो ऐसे में येंगडे जैसे लोग हमारे बीच में पूँजीवादी शोषण की पुरानी शराब को विविधता की राजनीति के नव-उदारवादी बोतल में सजाकर पेश कर रहे हैं। यदि येंगडे की बातों पर यकीन करें तो एक सूटेड-बूटेड दलित पूँजीपति ही “हमारा आदमी” है, भले ही वही पूँजीवाद लाखों दलितों एवं आदिवासी किसानों को आत्महत्या करने की ओर ले जाने वाला ही क्यों न साबित हो!

लेखक अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में समाजशास्त्र विभाग में शोधार्थी हैं। वह विशेषकर कृषि संबंधों, ग्रामीण समाजशास्त्र एवं जाति के साथ-साथ आमतौर पर राजनीतिक अर्थशास्त्र की मार्क्सवादी आलोचना पर काम कर रहे हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। सौज- न्यूजक्लिक।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

https://www.newsclick.in/Farmers-vs-Capitalism-Neoliberal-Mercenaries-of-Caste-Politics