प्रभात

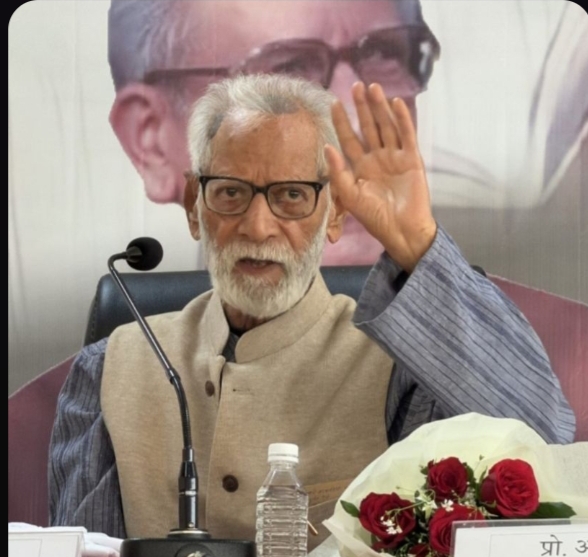

ज़िंदगी भर लाल परचम लिए घूमते रहे कैफ़ी की अवाम, उसमें निहित ऊर्जा और उसकी सत्ता में अगाध आस्था है. इसी अवाम के लिए वह सिर्फ शब्दों से आस्था नहीं गढ़ते रहे, उसके संघर्षों में लगातार साथ होकर जूझते भी रहे. सफलता-असफलता की उन्हें कोई परवाह नहीं थी. उनका दृढ़ मत रहा कि देर-सबेर हर संघर्ष फलित जरूर होता है. प्रस्तुत है उनसे एक पुरानी बातचीत के अंश-(सं.)

आज़मगढ़ का एक छोटा-सा गांव मिजवां, फूलपुर से इस गांव को आने वाली पक्की सड़क जहां खत्म होती है, वहां से थोड़ी ही दूर पर है- फतेह मंजिल। दूर से इस घर की छत पर नज़र आता है – एक डिश एंटिना और उसी के साथ हवा में फरफराता – एक लाल झंडा.

छत पर दिखने वाला यह झंडा इस घर में रहने वाले शख्स के साथ हमेशा रहा है, चाहे वह यहां रहे या फिर चकाचौंध की नगरी मुम्बई में. यही फ़तेह मंज़िल कैफ़ी आज़मी की आरामगाह रही है. घर के लॉन से सटे बरामदे में चारों ओर से किताबों से घिरे कैफ़ी दत्तचित्त गांव भर से जुटे लोगों से बतियाने में मशगूल हैं. जब ख़ाली होते हैं, तो सामने पड़ी किताबों में से कोई उठाकर पलटने लगते हैं, हर किताब से जुड़ी कोई न कोई याद उभर आती है उनके ज़ेहन में. इतने में अन्दर से आकर कोई उनको एक किताब और पकड़ा देता है, ‘अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य.’ उर्दू में छपी यह किताब बहुत खोजने पर उन्हें पाकिस्तान में मिल गई, तुरन्त पन्ने पलटने लगे. बताया कि किताबों ने उन्हें स्मगलर भी बना दिया और इसमें पीआईए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज़) ने भी उनकी काफी मदद की. कोई नहीं पूछता कि क्या ला-ले जा रहे हैं. फिर चारों ओर देखकर कहते हैं, ‘जिस तरह सरकार आबादी नहीं रोक पाती, किताबें भी नहीं रुकतीं. इतनी बढ़ीं, इतनी बढ़ीं कि किताबें घर के अंदर और मैं घर के बाहर. उनकी हर बात उनकी हाज़िरजवाबी की गवाह है और कई बार बहुत गंभीर बात समझाने के लिए भी वह इसका इस्तेमाल करते रहे हैं.

ज़िंदगी भर लाल परचम लिए घूमते रहे कैफ़ी की अवाम, उसमें निहित ऊर्जा और उसकी सत्ता में अगाध आस्था है. इसी अवाम के लिए वह सिर्फ शब्दों से आस्था नहीं गढ़ते रहे, उसके संघर्षों में लगातार साथ होकर जूझते भी रहे. सफलता-असफलता की उन्हें कोई परवाह नहीं थी. उनका दृढ़ मत रहा कि देर-सबेर हर संघर्ष फलित जरूर होता है.

जीवन में मानव और मानवीय मूल्य उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहे और यही वजह है कि अपने कई समकालीनों की तरह वर्तमान ने उन्हें निराश नहीं किया. यही वजह है कि इस समाज में हमेशा आख़िरी क़तार में खड़ा होने वाला आम आदमी उनकी रचना-यात्रा में हमेशा उनका साथी रहा. तभी तो कैफ़ी क्रांतिकारी कवि भर नहीं हैं. उनकी कविताएं प्यार और उत्साह की सर्जना भी करती हैं, जो इंसानियत के जज़्बे को ज़िदा रखने की पहली शर्त है. मुम्बई को विदा कहकर वापस अपने लोगों के लिए कुछ करने का हौसला लेकर मिज़वां आकर जम गये कैफ़ी अपनी अस्वस्थता के बावजूद पूरी तरह सक्रिय हैं. शिक्षा को सबसे बड़ी जरूरत मानने वाले कैफ़ी ने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला है और कम्प्यूटर की पढ़ाई के लिए एक संस्थान भी. उस रोज़ घंटों तक चली अनौपचारिक बातचीत के कुछ अंश:

आज का समय जब चारों ओर फैली अराजक स्थिति ने अवाम के विश्वास को हिला दिया है, उसकी बेहतरी की अगुवाई का दावा करने वाले वामदलों को किस समय का इंतज़ार है, आज जब ख़ुद उनका वजूद भी संकट से घिर गया है?

हम एक चीज़ की वजह से ‘कन्फ्यूज़’ हो गए हैं. हम इंतज़ामिया और आइडियोलॉजी में फ़र्क नहीं कर रहे हैं. रूस में जो हारा है, वह मैनेजमेंट हारा है, आइडियोलॉजी नहीं हारी है. चुनांचे आज आप देखें, यूरोप में जहां-तहां वापस आ रहा है. मैं कम्युनिस्ट हूं और कम्युनिस्ट ही रहूंगा भी. मुझे इससे बिल्कुल मायूसी नहीं होती. अब सोशलिज्म आ रहा है, मगर डेमोक्रेसी के साथ आ रहा है- डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और इसी की ज़रूरत थी. मगर डिक्टेटरशिप अब किसी शक्ल में गवारा नहीं है, अवाम गवारा नहीं करेगी. और उसका अफ़सोस भी नहीं है. उसको बर्बाद होना चाहिए था और वह बर्बाद हुआ भी. लेकिन मायूस होने का वक्त नहीं है और न मायूस होना चाहिए. और आप जो कह रहे हैं कि वक्त तो है यही, अब कब आएगा तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त में भी कोई कमी है थोड़ी क्योंकि इस समझ के लोग भी मौजूद हैं, जो समझ रहे हैं कि सोशलिज्म नाकाम हो गया.

ऐसे लोगों की बहुतायत है, जो मार्क्सवादी विचारधारा के रहे हैं मगर सोवियत रूस के विखंडन से इस कदर विचलित हुए कि समझने लगे कि जब इतना बड़ा यूएसएसआर नहींं रहा तो कम्युनिज्म कहां रहा?

भाईजान, मार्क्सवाद, ड्राइंगरूम में, एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने से नहीं आता. मार्क्सिज़्म समझ आता है अमल के मैदान में, जद्दोजहद के मैदान में. जो जद्दोजहद से वाबस्ता हुआ है, वह मायूस नहीं हैं. मेरी जितनी भी समझ है मार्क्सिज़्म की, थोड़ी नहीं है, और वो यही है कि मैं हर दौर में काम करता हूं और अब भी जबकि मैं आधे जिस्म का रह गया हूं, तब भी काम कर रहा हूं. पार्टी जब डिवाइड हुई तो मैंने साफ कह दिया कि देखिए आप लोग आपस में लड़ें चाहें जितना, मैं न्यूट्रल हूं, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा. मगर आप अवाम के लिए सरकार से जहां-जहां लड़ेंगे, मैं हर जगह मौजूद हूं- आधे जिस्म से ही सही मगर मैं हर जगह साथ हूं.

अपनी नज़्म ‘इब्ने मरियम’ में आपने भेड़ों का जिक्र किया था. भेड़ें तो अब उससे ज्यादा मजलूम हैं, जब आपने नज़्म कही थी. भेड़िये भी बढ़े हैं. और जो सूरतेहाल है, उससे निकलने का कौन-सा रास्ता देखते हैं आप? इंतज़ामिया और आइडियोलॉजी के जिस कन्फ्य़ूजन का ज़िक्र आपने किया, वह अवाम के बीच तो है ही, उसे कैसे दूर करेंगे?

हां है, मेरे दोस्त! मगर यह भी अमल ही से दूर होगा. हमारे कहने या मेरी नज़्म सुनने से वह कन्फ्य़ूजन दूर नहीं होगा. कन्फ्य़ूजन जितना यहां जवाहर लाल नेहरू ने फैला दिया, उतना सरदार पटेल नहीं फैला सके. इसलिए कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो आया तो उसने लोगों को कन्फ्य़ूज़ किया कि यह क्या चीज होती है? मुझे लगता है कि कन्फ्य़ूज़न दूर होगा. इसलिए कि पोलैण्ड की सबसे बुरी हालत थी, वहां इलेक्शन हुए. वहां के नतीजे देखिए, वही पार्टी फिर आ गई, लाल झंडा फिर आ गया. और उसी ताकत के साथ आया. तो जो दूर हुई चीज़, वह वही डिक्टेटरशिप थी. हर जगह पार्टी आ रही है और खुल्लम-खुल्ला आ रही है. येल्तसिन साहब जाया ही चाहते हैं. और अगर डेमोक्रेसी के साथ आ गया ये -और ये आएगा तो इसलिए कि कैपिटलिज़्म ने कोई ‘आल्टरनेट’ पेश नहीं किया. जब तक पेट नहीं भरता इन्सान का, उसकी ज़रूरत महसूस होती रहेगी.

अपने देश के मौजूदा परिदृश्य को लेकर क्या सोचते हैं?

बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला है. अभी हाल की बात है, प्रधानी का इलेक्शन हो रहा था. गांव की एक बहुत बूढ़ी गईं वोट देने. लौटीं तो मैने पूछा, ‘का हो काकी, केका वोट दिहा.’ कहने लगी, ‘दुअरइया पे सबहीं आवत रहै न! तो एक-एक ठे सबहीं पर मार दिया.’ डेमोक्रेसी यहां ऐसे चल रही है. अवाम को तैयार नहीं किया इसके लिए. बस कह दिया- सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया. मतलब क्या है, इसका! यही न कि एक एक ठे सबै पर मार दिहे.

लंबे समय तक देश में सेक्यूलरिज्म का नारा चला, इन दिनों सियासत में जाति-धर्म और भाषा को लेकर अलगाव का बोलबाला है?

यह बस दिखता है और दरअसल यह उन आम लोगों को भरमाने की कोशिश है, जो पहले ही समझ के तौर पर इतने मजबूत दोस्त नहीं होंगे. इस देश में कोई हिंदू नहीं होगा, जिसके दस-पन्द्रह मुसलमान दोस्त नहीं होंगे. कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा, जिनकी पच्चीस-पचास हिन्दुओं से दोस्ती न हो ओर दोस्ती भी ऐसी-वैसी नहीं. मगर यही लोग जब अलग-अलग बैठते हैं तो और फिर सिर्फ हिन्दू या सिर्फ मुसलमान हो जाते हैं. आखिर यह कहीं न कहीं हममें ही किसी न किसी खोट की ओर इशारा करता है.

समाज को बेहतर बनाने में अदब का जो रोल है, आज के दौर में जब लोग किताबों से ही दूर हुए चले जाते हैं, वह कहां तक पूरा हो पा रहा है? ऐसे में अवाम में पैठने, उन्हें अपनी बात बताने का बेहतर जरिया क्या रह गया है?

मगर भइया, जब एजुकेशन ही नहीं तब क्या कहेंगे? जब मैं दिल्ली जाता हूं, मुशायरे में तो मालूम होता है कि कुंभ के मेले जितना मजमा होता है. मैं सोचता हूं कि उसी दिल्ली में ग़ालिब तरस जाते थे कि चार सुनने वाले मिल जाएं. और उस भीड़ में कोई भी शेर समझता नहीं है. एक शायर से बहस हो गई. मैंने कहा कि आप अपने शेर मुझे दीजिए, मैं अभी हिट करा देता हूं, मेरी बेहतरीन नज़्म आप लीजिए, आप उसे फ्लॉप कर देंगे. इसलिए कि लोग नज़्म को वोट नहीं देते, वह शख़्सियत का सवाल है. अब देखिए रेडियो-दूरदर्शन जहां तक पहुंचता है, किताबें वहां तक नहीं पहुंच सकतीं। लंबे समय बाद जब मैं अपने गांव आया था तो स्टेशन से यहां डोली में आना पड़ा था, रास्ता नहीं था. मगर अब गांव बदल रहे हैं. अब यहां डेमोक्रेसी पर भी बात होती है, सोशलिज्म पर भी. रही अदब की बात तो मुझ पर कई यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी हुई मगर मुझे इससे जाहिरा खुशी नहीं होती, जैसी यहां आने पर, लोगों से मिलने-बात करने में मिलती है. जाड़ों में जब लोग आग के किनारे बैठकर बात करते हैं कि आज होल इंडिया में हमरे भइया के बराबर को कोई शायर नहीं. एक रेडियो के पहुंच जाने से सोचने का अंदाज बदल गया है, वरना ये मुकदमे के सिवाय कोई और बात नहीं करते थे. अब बहुत सी बातें हैं, दुनिया के बारे में जिस पर यहां के लोग भी सोचते हैं, बहस करते हैं, बदलाव हो रहा है. यह चेतना इनको सियासत नहीं दे सकती…कोई लीडर, कोई पार्टी कुछ नहीं दे रही. हालात की कोख से जनम ले रही है समझ. यही समझ इन्हें मजबूती देगी, परिपक्व बनाएगी.

(इलाहाबाद अमर उजाला में काम के दिनों में कैफ़ी आज़मी से मिलने मिजवां गया था. सन् 2001 या 2002 में गर्मी के दिन थे. यह बातचीत उसी समय की है. उनका नज़रिया अब भी मौजूं हैं, बस इसी इरादे से यहां साझा कर रहा हूं.) सौज- संवाद