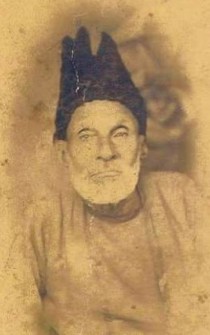

अपनी मौत से एक दिन पहले ग़ालिब ने नवाब लोहारू के खत का जवाब कुछ यूं लिखवाया- मुझसे क्या पूछते हो कि कैसा हूं? एक या दो दिन ठहरो फिर पड़ोसी से पूछ लेना

सौं उससे पेश-ए-आब-ए से बेदरी है (मैं झूठ बोलूं तो प्यासा मर जाऊं), शायरी को मैंने नहीं इख़्तियाया (अपनाया).

शायरी ने मजबूर किया मैं उसे अपना फ़न क़रार दूं॥

यह शेर गालिब का नहीं है लेकिन ऐसा है मानो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए ही बना हो. उन्हें याद करो तो उनके शेर, नज़्म, फ़ारसी पर पकड़ का उनका गुरूर, मज़ाकिया अंदाज़, बेलौस और उधारी की मारी हुई ज़िंदगी, आम से मोहब्बत, शराब से सोहबत, जुए की लत, डोमनी से इश्क़बाज़ी और न जाने क्या-क्या याद आ जाता है. शायरी के अलावा एक और बात जो उन्हें ‘ग़ालिब ‘बनाती है, वह है उनके ख़त. इतिहासकारों का मानना है कि अग़र ग़ालिब ने शायरी न भी की होती तो उनके ख़त उन्हें अपने दौर का सबसे ज़हीन इंसान बना देते. उन्हें ख़त लिखने का बेहद शौक़ था. बक़ौल ग़ालिब –

‘सौ कोस से ब-ज़बान-ए-क़लम (कलम के जरिये) बातें किया करो

और हिज़्र (तन्हाई) में विसाल (मिलन) के मज़े लिया करो.’

तो जनाब, आज उनकी शायरी का ही नहीं, अलबत्ता, उनके कुछ ख़तों का जिक्र भी करेंगे. यूं तो उन्होंने काफी अरसे तक ख़त लिखे पर जो दौर हमने लिया है, वह है ग़दर से चंद साल पेशतर (पहले), ग़दर का, और ग़दर से चंद साल गुजश्ता (बाद में). बात शुरू करने से पेशतर एक गुनाह की माफ़ी पहले ही मांग लेता हूं. इन ख़तों का हिंदी या हिंदवी या हिंदुस्तानी में टूटा-फूटा तर्जुमा ही कर पाया हूं. क्योंकि न तो मेरी उर्दू शानदार है और न ही मुझे फ़ारसी आती है.

चंद तस्वीर-ए-बुतां चंद हसीनों के ख़ुतूत

बाद मरने के मेरे घर से ये सामां निकला

हसीनों को लिखे ख़तों का तो पता नहीं पर ज़हीनों को उन्होंने ख़ूब लिखा. उनके दोस्त जैसे मुंशी हरगोपाल ‘तफ़्ता’, नबी बख्श हक़ीर, चौधरी अब्दुल ग़फ़ूर ‘सुरूर’, नवाब लोहारू, नवाब रामपुर, हाकिम अली बेग ‘मिहिर’ वगैरह ताउम्र ग़ालिब से राब्ता रखे रहे और ग़ालिब के ज़्यादातर ख़त इनके नाम ही हैं.

गदर से पहले

पैदाइश, 27 दिसंबर 1797, आगरा में. और मौत, 15 फ़रवरी 1869 को देहली में. बीच का वक्फ़ा यूं है कि हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का आफ़ताब ज़र्द होकर डूब रहा रहा था और अंग्रेजों का ‘कभी न डूबने वाला ‘सूरज अपनी सुर्ख़ ताब लिए उफ़क पर रोशन होने को था. बचे-खुचे राजे, नवाब फिरंगियों की चिरौरी और हील-हुज्जत करने में अपनी क़मर को दोहरा किये जा रहे थे. और उधर मियां मिर्ज़ा ‘असद’ अपने गुज़ारे के लिए वजीफ़े का जुगाड़ करने में अपनी जूतियां चटकाते हुए लखनऊ, कभी रामपुर और कभी कलकत्ते घूम रहे थे. अमूमन हर जगह से उन्हें उम्मीद ज़्यादा मिलती और इमदाद कम. बेचारे इसी जुगाड़ में शायरी के साथ साथ शहंशाहों की शान में क़सीदे भी लिखते रहते. क्या करें – कलम कभी भी रोज़गार के ख़याल से आज़ाद नहीं हुई. लिहाज़ा, मिर्ज़ा भी कभी-कभी ‘राग-दरबारी ‘गा लेते. मसलन –

‘हुआ है शाह का मुहासिब (अकाउंटेंट) फिरे है इतराता,

वगरना शहर में ‘ग़ालिब ‘की आबरू क्या है.’

पर यह ग़ालिब की फ़ितरत नहीं थी. उनसे मुताल्लिक़ एक क़िस्सा जो खुद पे ग़ुरूर की बानगी है: अपनी मुफ़लिसी के दिनों में जब फ़ाक़े काटने की नौबत थी तब किसी ने दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल से वहां फ़ारसी पढ़ाने के लिए मिर्ज़ा ग़ालिब की सिफ़ारिश की. हज़रत पालकी में बैठकर कॉलेज पहुंचे और नौकर के ज़रिये प्रिंसिपल को उनके आने की ख़बर पहुंचाई. प्रिंसिपल ने कहलवा भेजा कि वे भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और मिर्ज़ा भीतर चले आएं. ग़ालिब को यह बात नाग़वार गुज़री कि प्रिंसिपल उन्हें लेने खुद क्यूं नहीं आये. वे उल्टे पांव वापस चले गए.

‘बंदगी में भी, वो आज़ाद-ओ-ख़ुदबी हैं कि हम,

उलटे फिर आएं, दरेकाबा अग़र वा न हुआ.’

ग़दर के कोई 10 साल पहले मिर्ज़ा को एक बार जुआखोरी के इलज़ाम में छह महीने की क़ैद और 200 रुपये का जुर्माना हुआ. नबी बख्श ‘हक़ीर’ को लिखे खत में उनका दर्द बयां होता है कि क़ैद का उनपर किस हद तक असर हुआ था –

‘शफ़ीक़ मेरे! मुश्फि़क़ मेरे! कर्मफ़र्मा मेरे! इनायत गुस्तर मेरे! तुम्हारे एक ख़त का जवाब मुझ पर कर्ज़ है. क्या करूं, सख़्त ग़मज़दा और मलूल रहता हूं. मुझको अब इस शहर की इक़ामत नागवार है, और मवाने व अ़वायक़ ऐसे फ़रहाम हुए हैं कि निकल नहीं सकता. कुल जमा बात यह है कि मैं अब सिर्फ़ मरने की तवक़्क़ो पर जीता हूं.’

‘नादां हैं, जो कहते हैं क्यों जीते हो ‘ग़ालिब’,

मुझको तो है मरने की तमन्ना कोई दिन और.’

‘मुनहसिर (निर्भर होना) मरने पै हो जिसकी उम्मीद

नाउम्मीदी उसकी देखा चाहिए.’

पर यह क़ैद का साल उनकी ज़िंदगी में एक दीगर मोड़ था जो उन्हें मुग़ल दरबार तक ले गया. यहां से शुरू हुये सफ़र में उनके पहले हमसफ़र थे, जनाब नसरुद्दीन उर्फ़ मियां काले शाह जो बादशाह ज़फर के मुर्शिद थे. मियां काले ने अपने दिल और मकां के दरवाजे मिर्ज़ा नोशा के लिए खोल दिए थे. मिर्ज़ा के दोस्त, हाली ने ‘यादगार-ए-ग़ालिब ‘में लिखा है, ‘एक बार किसी ने जब मिर्ज़ा को क़ैद से हुई रिहाई पर बधाई दी, तो तपाक से उन्होंने कहा, ‘’रिहाई? कौन रिहा हुआ है, भाई? मैं गोरे की जेल से छूटकर (मियां) काले की जेल में आ गया हूं.

‘क़ैद-ए-हयात (जिंदगी की कैद) ओ बंद-ए-ग़म (गम की कैद) अस्ल में दोनों एक हैं,

मौत से पहले आदमी ग़म से नजात पाए क्यूं.’

मियां काले की दोस्ती 1850 में, यानी तीन साल बाद, रंग लायी जब बादशाह ने ग़ालिब को फ़ारसी में मुग़लिया इतिहास लिखने के लिए सालाना 600 रुपये पर मुक़र्रर किया. फिर चार साल बाद बादशाह ने उन्हें अपने बेटे फ़ख़रुद्दीन का उस्ताद तक़र्रूर किया और वह भी 400 रुपये पर. बात यहीं नहीं रुकी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी शान में ग़ालिब से पढ़वाये कसीदों के लिए 500 रुपये सालाना तय किये और फिर जिस बात के लिए ग़ालिब ताज़िंदगी कसमसाते रहे, वह इसी साल हुई जब बादशाह ने अपने उस्ताद ज़ौक़ के इंतक़ाल के बाद ग़ालिब को अपना उस्ताद रख लिया.

‘ग़ालिब; वजीफ़ा ख़्वार हो, दो शाह को दुआ,

वो दिन गए कि कहते थे, नौकर नहीं हूं मैं’

ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि वे अब फ़ारसी छोड़ उर्दू में लिखने लग गए थे. पर उर्दू में लिखी शायरी को कमतर ही मानते रहे. हक़ीर को उन्होंने लिखा –

‘…दोस्त, तुम मेरी ग़ज़लों की तारीफ़ करते हो पर मैं शर्मसार हूं क्योंकि ये ग़ज़ल नहीं हैं सिर्फ रोज़ी का ज़रिया हैं. मुझे सुकूं तो फ़ारसी में लिखने से मिलता है पर हज़ार हैफ़ उसे कोई पसंद नहीं करता…’

हूं ज़हूरी के मुक़ाबिल में खिफाई ‘ग़ालिब ‘,

मेरे दा ‘वे पे यह हुज्जत है कि मशहूर नहीं.’

ग़ालिब की ज़ौक़ से तनातनी तो जगज़ाहिर थी और वे ज़ौक़ को ख़ुद से कमतर ही इसलिए भी मानते रहे क्योंकि उनकी ज़्यादातर शायरी उर्दू में थी. एक बार ग़ालिब अपने दोस्त मुंशी ग़ुलाम अली के साथ शतरंज खेल रहे थे कि मुंशी ने ज़ौक़ का एक शेर गुनगुना दिया. ‘अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे.’ जब ग़ालिब ने इसे सुना तो झट से पूछा किसने लिखा है और बार-बार इस शेर को सुनते रहे.

ज़ौक़ के इंतेकाल पर हक़ीर को लिखे ख़त में वो उनकी तारीफ़ भी कर जाते हैं.

‘…खबर ये है कि ज़ौक़ नहीं रहे…ये हक़ीक़त है कि वो शख्श कई मायनों में सबसे अलहदा था और उम्र के इस दौर में भी उसका शुक्रिया होना चाहिए…’

ठीक इसी तरह मोमिन के शेर, ‘तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता.’, पर उन्होंने कहा कि मोमिन इस के बदले उनका दीवान ले ले. उन्होंने अपने कई ख़तों में इन दो शेरों का कई बार ज़िक्र किया है.

मोमिन की मौत पर हुए ग़म का ज़िक्र उन्होंने कुछ यूं किया, ‘…मोमिन नहीं रहा. 10 दिन हो गए हैं उसकी मौत को. देखो, यार, एक के बाद एक हमारे बच्चे मर गये; एक के बाद एक मेरे हमउम्र लोग भी; कारवां गुज़र जाते हैं, और मैं, मौत का इंतज़ार कर रहा हूं. मोमिन हमउम्र और अच्छा दोस्त भी था. हम एक-दूसरे को तक़रीबन 42-43 साल से जानते थे जब हमारी उम्र यही कोई 14-15 बरस की रही होगी.’ वे आगे लिखते हैं, ‘यहां 40 साल तक दुश्मनी निभाने वाला नहीं मिलता, मोमिन तो फिर यार था…’

अपनी मशहूरियत का उन्हें पूरा अंदाजा था. एक बानगी इसकी भी पेश है. 20 नवंबर, 1855 को उन्होंने जूनून को नाराज़ होकर लिखा –

‘… क्यों परेशान होते हो कि तुम्हारे ख़त मुझे नहीं मिल रहे? मुझे रोज़ कई ख़त सिर्फ़ ग़ालिब, दिल्ली के पते से आते हैं. बल्लीमारान मोहल्ला भी कई लोग नहीं लिखते. तुम खुद देखो, तुम पते पर मेरे नाम के साथ लाल कुआं, दिल्ली लिख देते हो और वो भी मुझे मिल जाते हैं…’

बादशाह का उस्ताद बनने के बाद भी मिर्जा गालिब उनके शेरों की तारीफ़ कम ही करते थे. लिहाज़ा ज़फर भी थोड़ा तल्ख़ रहते. दरमियां एक कश्मकश थी जिसका ठीकरा ग़ालिब के सर ही फोड़ना चाहिए क्योंकि आख़िर ज़फर बादशाह थे और गालिब सिर्फ उस्ताद. हाली लिखते हैं, ‘… उन्होंने (ग़ालिब) अपने शाग़िर्द शेफ़्ता को कहा कि आज जब मैंने बादशाह को अपनी ग़ज़ल सुनाई तो उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा ‘ग़ालिब, तुम वाक़ई अच्छा बोलते हो… मेरे शेरों की ज़रा सी भी तारीफ़ नहीं की. तो वो शेर उनका,

‘हैं और भी दुनिया में सुख़नवर (शायर) बहुत अच्छे,

कहते हैं कि ‘ग़ालिब ‘का हैं अंदाज़-ए-बयां और.’

बादशाह की अनदेखी पर तंज़ कसता है या वाक़ई वे अपने हुनर का बखान करते जाते हैं.

ग़दर के दिनों में

यूं तो 1857 अभी आया नहीं था पर मुगलिया सल्तनत जो सिर्फ दिल्ली या शाहजहानाबाद तक ही सिमट के रह गयी थी, में हालात बड़े तेज़ी से बदल रहे थे. अंग्रेजों ने ज़फर के वारिसों को आगाह कर दिया था कि बादशाह की मौत के बाद उन्हें लाल किला खाली करना होगा और क़ुतुब मीनार के आसपास रहने के लिए जगह दी जायेगी. यह भी कि ज़फर के बाद अब किसी को ‘बादशाह ‘की उपाधि देने के बजाय अब सिर्फ़ ‘शहज़ादे’ के ख़िताब से नवाज़ा जाएगा. बदक़िस्मती से ज़फर के बेटे फ़ख़रुद्दीन का इन्तेकाल हो गया. लिहाज़ा उन्हें मिलने वाला 400 रुपये का वज़ीफ़ा भी बंद हो गया. ज़फर की बीमारी भी ग़ालिब को परेशान करने लग गयी थी जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने दोस्त मुंशी हीरा सिंह से किया, ‘…बादशाह बीमार रहने लग गए हैं. ख़ुदा जाने अब कौन उनके बाद मुझे अपनी सरपरस्ती लेगा?’

जब 11 मई 1857 में हिंदुस्तानी फौज के बाग़ी सिपाहियों ने बूढ़े बादशाह को हिंदुस्तान का सरताज ऐलान कर दिया तब हालात बिलकुल ही खिलाफ हो गए.

ग़ालिब समझ गए थे कि मुग़लिया सल्तनत के दिन अब लद गए हैं और अब लंदन की गोरी रानी के आगे सर झुकाना होगा. लिहाज़ा, उन्होंने रानी विक्टोरिया की शान में कुछ क़सीदे भेजे और वज़ीफ़े की ख़बर लाने वाले ख़त का इंतज़ार शुरू हो गया. यह इंतज़ार काफ़ी लंबे समय तक रहा.

‘यह हम जो हिज्र में, दीवार ओ दर को देखते हैं,

कभी सबा (हवा) को, कभी नामाबर (डाकिया) को देखते हैं.

जवाब आया तो सही पर गोलमोल. ख़ैर, ‘57 की जनवरी आते-आते उन्हें रामपुर के नवाब का उस्ताद बनने पर वज़ीफ़ा मुक़र्रर हो गया था.

‘57 के ग़दर में चार महीनों तक दिल्ली में घमासान होता रहा. इन दिनों उन्होंने ‘दस्तंबू ‘पर काम शुरू कर दिया जिसने उन्हें तक़रीबन 15 महीने तक उलझाये रखा. ‘दस्तंबू’ ग़दर के दिनों का आईना है. फ़ारसी में लिखी इस किताब का अब्दुल बिस्मिल्लाह ने हिंदी में अनुवाद किया है जिसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है.

ग़ालिब ने तफ़्सील से ग़दर के दिनों को बयान किया है कि कैसे पहले बाग़ी सिपाहियों ने दिल्ली में फ़तेह हासिल की, अंग्रेज औरतों और बच्चों का क़त्ल-औ-ग़ारत हुआ और फिर लूटपाट. इस हैवानियत पर वे शर्मसार हुए. 6 दिसंबर 1857 को उन्होंने तफ़्ता को लिखा, ‘इस सब हंगामे में मेरा कोई लेनदेन नहीं था और मैं तो बस अपने लिखने में मशगूल रहा…. ‘पर ग़दर और अंग्रेज़ सरकार के बारे में उनके ख़्यालात से हम दस्तंबू में रूबरू हो जाते हैं. और अपने इन्ही ख़्यालात से नवाब रामपुर को भी वे हौले से समझा देते हैं कि हवा का रुख़ अब लंदन की तरफ है. छह फुट से थोड़े ऊंचे ग़ालिब अब थोड़ा सा ‘झुकने’ लग गए थे, क्योंकि उनकी उम्र भी 60 को छूने चली थी. बुढ़ापे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और छपने के बाद ‘दस्तंबू ‘ने ज़्यादा शोहरत भी तो नहीं पायी थी.

राल्फ़ रसेल और खुर्शीदुल इस्लाम अपनी किताब – ग़ालिब; लाइफ एंड लेटर्स ‘में लिखते हैं कि ग़ालिब ग़दर से दूर ही रहे. उन्होंने रामपुर नवाब को लिखे ख़त में कहा भी है, ‘उन दिनों में मैंने अपने आप को दिल्ली दरबार से दूर ही रखा पर इस बात से खौफ़ज़दा भी रहा कि अगर मैंने सारे तालुक़्क़ात शिगाफ़ कर लिए तो मुझ पर जान औ माल का ख़तरा न हो जाये. लिहाज़ा, मैंने दिखावे की दोस्ती निभाई पर अंदर ही अंदर में सबसे अलग रहा.’

ग़ालिब का ख़ास तौर से ग़दर पर लिखा यह शेर उनके ख़यालात को ज़ाहिर कर देता है

‘रखियो, ग़ालिब, मुझे इस तल्ख़नवाई (कड़वेपन से) से मु’आफ,

आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है’

शिकवे के नाम से, बेमेहर (बेवफा इंसान) ख़फ़ा होता है,

ये भी मत कह, कि जो कहिये, तो गिला होता है

ग़दर के बाद

उनकी माली हालात बहुत ख़राब हो गयी थी. दिल्ली दरबार तो ख़ुद दाने-दाने को मोहताज था. इसलिए रामपुर नवाब और कुछ दोस्तों के अलावा और कहीं से कुछ ख़ास मदद उन्हें मिल नहीं पा रही थी. ऐसे में वे पूरी तरह अंग्रेज़ सरकार के होकर रह गए थे.

अपने एक एक पत्र में वे नवाब युसूफ़ अली ख़ां को लिखते हैं – ‘मैं अंग्रेज़ी सरकार में नवाबी का दर्जा रखता हूं. पेंशन अगर्चे थोड़ी है, परंतु इज्ज़त ज़्यादा पाता हूं. गवर्नमेंट के दरबार में दाहिनी रुख़ में दसवां नंबर और सात पारचे और जागीर, सरपेच, माला-ए-मरवारीद, ख़ल्लत मुक़र्रर है.’

एक खत जो कि रामपुर नवाब के नाम ही था, उसमें उन्होंने लिखा ‘…नमक-ख़्वार-ए-सरकार-ए-अंग्रेज़ होना इतना भी बुरा नहीं है.’

जो शोख़ी, जो मज़ाकिया अंदाज़ मिर्जा गालिब का ग़दर से पहले था वह अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा था. दस्तंबू में भी उनकी कलम संजीदा थी.

1860 में जब मुसलमानों को फिर से दिल्ली रहने की इजाज़त मिल गयी और हिंदुस्तान पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय रानी विक्टोरिया की हुकूमत हो गयी तो थोड़ा सा उन्हें सुकून आया. इसपर उन्होंने तफ़्ता को खत लिखकर अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की और काफी हो-हल्ला भी किया. पर सरकार पर इसका कुछ ख़ास असर नहीं हुआ. क्योंकि वह अभी भी मानती थी कि ग़ालिब का ग़दर भड़काने में बाक़ी मुसलमानो की तरह ही हाथ था.

इस दौर में गालिब की माली हालात बद से बदतर होती जा रही थी. एक बार तो उन्होंने रामपुर नवाब को सीधे ख़त लिखकर कह दिया कि उनके भेजे हुए 100 रुपयों से गुज़ारा नहीं हो पायेगा इसलिए वे उन्हें 200 रुपये भेजें. नवाब ने उनकी यह बात मान ली पर उनकी असल मदद सर सैय्यद अहमद खान ने की. उन्होंने न केवल अंग्रेज सरकार से बात कर उनपर लगे दाग को हटवाया बल्कि उनकी पेंशन भी मुकर्रर करवाई. आख़िर में रामपुर नवाब के 100 रुपयों में 60 रुपये पेंशन के मिलाकर ग़ालिब ने अपना बुढ़ापा गुज़ार दिया.

अपने आख़िरी दिनों में ग़ालिब काफ़ी बीमार रहने लग गए थे और मौत से एक दिन पहले बेहोश हो गए थे. जब बेहोशी टूटी तो नवाब लोहारू के खत का जवाब जिसमें उन्होंने उनकी तबियत का हाल पुछा था, अपने अर्दली को शेख़ सादी का शेर सुनाकर लिखने को कहा. इसका तर्जुमा कुछ यूं हैं – मुझसे क्या पूछते हो कि कैसा हूं मैं? एक या दो दिन ठहरो मेरे पड़ोसी से पूछ लेना और फिर अगले दिन यानी 15 फरवरी 1869 को…

वहशत-ओ-शेफ़्ता अब मर्सिया कहवें शायद

मर गया ग़ालिब-ए-आशुफ़्ता-नवा कहते हैं

(वहशत और शेफ्ता गालिब के दो शागिर्दों के नाम थे)

चलते चलते

बस इतना ही – हेनरी फोर्ड ने महान वैज्ञानिक और अपने सबसे अज़ीज़ दोस्त थॉमस एडिसन की आख़िरी चंद सांसें एक टेस्ट ट्यूब में क़ैद कर महफूज़ कर ली थीं. काश, बल्लीमारान के मोहल्ले में उस दिन किसी शख्स को यह ख़्याल आ जाता तो यक़ीनन आज के दौर में मर चुकी शायरी को वो सांसें दे पाते हम.

सौज- सत्याग्रहः लिंक नीचे दी गई है-

https://satyagrah.scroll.in/article/103995/ghalib-through-his-letters