दिलीप कुमार ने हिंदी फिल्मों में अभिनय की सबसे मज़बूत और समृद्ध विरासत दी है.फिल्मी दुनिया में अगर दिलीप कुमार न होते तो? तो शायद अमिताभ, शाहरुख़, आमिर भी वैसे अभिनेता न होते जैसे वे हैं. वे किसी और ढंग से नाराज़ हुआ करते, किसी और तरह से खुश होते, किसी और तरह से संवाद बोल रहे होते. यही नहीं, शायद हिंदी फिल्मों के नायकत्व में वह खुरदरा यथार्थवादी रंग नहीं घुलता-मिलता जो यूसुफ़ ख़ान यानी दिलीप कुमार ने मिलाया.इतना भर भी नहीं, शायद हिंदी फिल्मों के सामाजिक-राजनीतिक पक्ष कुछ ज़्यादा रोमानी या अयथार्थवादी रह गए होते- कम से कम उनमें उतनी परतें नहीं होतीं जितनी दिलीप कुमार की मौजूदगी की वजह से संभव हुईं.

ध्यान से देखें तो आज़ाद भारत के शुरुआती वर्षों का हिंदी सिनेमा तीन बड़े नायकों के साथ उभरता है. इनमें एक राज कपूर हैं- वह भोला-भोला गंवई नायक, जो नेहरू के समाजवादी सपनों का राजू बन कर तरह-तरह से उस देश की व्याख्या करता है जहां गंगा बहती है और जहां मेहमां जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, दूसरे एक शहरी रोमानी हीरो देवानंद हैं जो ग्रेगरी पैक से प्रभावित दिखते हैं, लेकिन जिनमें अपनी तरह की चुस्ती-फुर्ती और अंग्रेजियत-रोमानियत है. इन दोनों को थोड़ा-थोड़ा मिलाकर और उनमें अपना रंग फेंट कर बनते हैं दिलीप कुमार. वे कभी-कभी राज कपूर की तरह भोले हो जाते हैं और कभी-कभी देवानंद की तरह छैले, लेकिन अक्सर गांव और शहर के बीच आते-जाते, संघर्षों की तपिश के बीच बनते नायक की तरह उभरते हैं.

हालांकि यह कहते-कहते जोड़ना पड़ता है कि दिलीप कुमार के अभिनय में इतनी रंगतें और परते हैं कि उन्हें किसी एक खांचे में बांधना संभव नहीं होता. बेशक, ऐसी रंगतें राज कपूर और देवानंद में भी हैं और अक्सर वे भी अपनी सीमाओं के पार जाते हैं, लेकिन दिलीप कुमार सच्चे अर्थों में ऐसे नायक की तरह उभरते हैं जिसमें एक भारतीय संपूर्णता है- गांव को बचाए रखने का जज़्बा भी और शहर में बने रहने का साहस भी. ‘राम और श्याम’ जैसी उनकी फिल्म इन दोनों ध्रुवों का स्पर्श करती है और यह अनायास नहीं है कि आने वाले पीढ़ियों के नायक यह फिल्म बार-बार दुहराते हैं- सच्चा-झूठा में राजेश खन्ना और असली-नकली में मिथुन चक्रवर्ती यह दोहरी भूमिका करते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं कि दोनों दिलीप कुमार से कई क़दम पीछे छूट जाते हैं.

दिलीप कुमार को अक्सर ट्रैजेडी किंग बताया जाता रहा. यहूदी में वे अंधे होते हैं, अंदाज़ में मारे जाते हैं, देवदास में मर जाते हैं. कायदे से देवदास वह फिल्म है जो दिलीप कुमार के इस त्रासद पहलू को चरम तक ले जाती है. पारो, चंद्रमुखी, मोहब्बत और शराब के बीच बिखरे-टूटते देवदास का यह किरदार दिलीप कुमार ने इतनी शिद्दत और खुलेपन से जिया कि शरतचंद का अन्यथा मामूली सा उपन्यास एक क्लासिक लगने लगा.

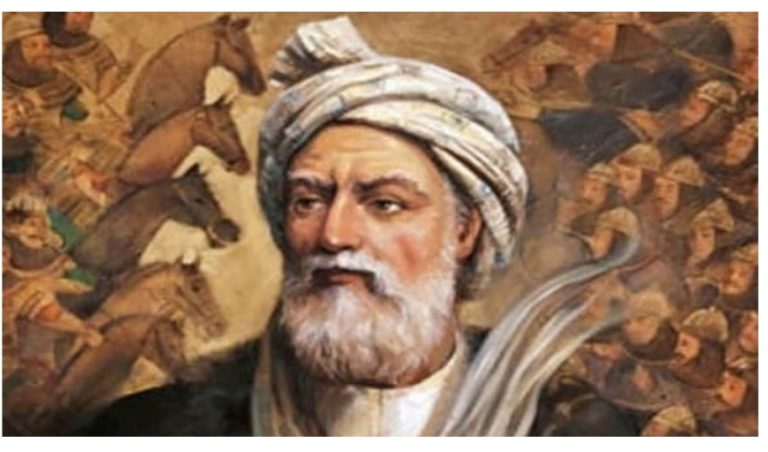

मगर दिलीप कुमार ट्रैजेडी किंग की यह छवि बार-बार तोड़ते हैं. ‘नया दौर’, ‘लीडर’, ‘गंगा-जमना’, ‘संघर्ष’ ‘मुगले आज़म’ वे फिल्में हैं जो दिलीप कुमार के अभिनय के कई पहलू सामने लाती हैं. ‘मुगले आज़म’ में अकबर जैसे शहंशाह का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर की लगातार जलती हुई आंखों और कड़कती हुई आवाज़ का मुक़ाबला दिलीप कुमार अपनी कौंधती हुई निगाह और लरजती हुई आवाज़ से करते हैं और मोहब्बत और बादशाहत के बीच पिसते-लड़ते और न हारते सलीम का ऐसा यादगार किरदार खड़ा करते हैं जिसे भुलाना मुश्किल है. मधुबाला जैसी खूबसूरत अनारकली और पृथ्वीराज जैसे बड़े शहंशाह के बीच शहज़ादा अगर बचा रहा तो इसलिए कि के आसिफ़ ने दिलीप कुमार को उसे गढ़ने और जीने की ज़िम्मेदारी दी थी.

सितारों के अभिनय की एक वैध आलोचना यह होती है कि अक्सर वे अपने नायकत्व से बाहर निकल नहीं पाते. वे जैसे यह याद दिलाते रहते हैं कि किरदार कुछ भी हो, उनको भूलना नामुमकिन है. यथार्थवादी फिल्मों के बहुत ही नायाब कलाकार- नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर या हाल के दिनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी- उन अभिनेताओं में रहे हैं जो अपने बेहद विश्वसनीय और जीवंत अभिनय के बूते किरदार में इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें अलग से याद करना पड़ता है.

लेकिन दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन या शाह रुख ख़ान के साथ किरदार भी चलता रहता है और अभिनेता भी. यह बहुत मुश्किल संतुलन है जिसका ख़मियाजा आम तौर पर किरदार को भुगतना पड़ता है. लेकिन शायद दिलीप कुमार की एक महानता इस बात में भी छिपी है कि दिलीप कुमार भले दिलीप कुमार बने रहे, फिल्मों में अपने किरदार को उन्होंने अविश्सनीय या कमज़ोर नहीं होने दिया. शायद इसलिए कि किरदार को वे जितना बाहर से ओढ़ते रहे, उतना ही भीतर से भी उतारते रहे. शराबी देवदास हो, सल्तनत को चुनौती देने वाला सलीम हो, या ‘आदमी’ जैसी फिल्म में अपने भीतर के वहशी से लड़ रहा इंसान हो- दिलीप ने अपने किरदारों को जैसे कभी धोखा नहीं दिया.

बहरहाल, पचास और साठ के दशक तक यह त्रिमूर्ति सत्तर तक आते-आते उम्रदराज हो गई. राज कपूर ‘बॉबी’, ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ और ‘प्रेम रोग’ जैसी फिल्में बनाने लगे तो देवानंद अपने सदाबहार यौवन को बनाए रखने की ज़िद में अपने ही पुराने किरदारों की छाया होते चले गए. लेकिन दिलीप कुमार ने उम्र के साथ ख़ुद को बदला, संजीदा चरित्र अभिनेता भी बने और हिंदी फिल्मों के नए नायकों को अभिनय के पाठ पढ़ाते रहे.

इसी दौरान शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार से लेकर राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर और आखिरकार अमिताभ बच्चन तक अभिनेताओं की कई पीढ़ियां अपनी-अपनी तरह से इनको चुनौती भी देती रहीं. ‘पैगाम’ में दिलीप कुमार और राजकुमार की टक्कर बहुत सारे लोगों को अब भी याद आती है. ‘शक्ति’ में अमिताभ बच्चन जैसा सुपर स्टार दिलीप कुमार की गहरी आंखों और ठहरी हुई आवाज़ के आगे कुछ ठिठका सा दिखाई पड़ता है. अस्सी के दशक में ‘मशाल’ तक वे अनिल कपूर जैसे कलाकार से मोर्चा लेते हैं.

एक तरह से देखें तो हिंदी फिल्मों में अभिनय की सबसे मज़बूत और समृद्ध विरासत दिलीप कुमार दे जाते हैं. राजेश खन्ना अपने रोमैंटिक अंदाज़ में भले कुछ-कुछ देवानंद के वारिस लगें, लेकिन उनकी फिल्मों का एक बहुत गाढ़ा सामाजिक पक्ष है और इसमें दिखने वाले राजेश खन्ना दिलीप कुमार के करीब बैठते हैं. सत्तर के दशक में अमिताभ बच्चन जब ऐंग्री यंगमैन बनते हैं तो कई दफा उनकी शख्सियत में दिखने वाली अकड़ दिलीप कुमार के किरदारों की ऐंठ की याद दिलाती है. नब्बे के दशक में आकर छा गए शाहरुख़ ख़ान भी महसूस करते हैं कि दिलीप कुमार ने उनको प्रभावित किया है.

एक तरह से दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख ख़ान फिर वह तिकड़ी बनाते हैं जो आजादी के बाद के हिंदी सिनेमा के नायकत्व की उसकी संपूर्णता में व्याख्या कर सकती है. बेशक, ये परदे के नायक रहे लेकिन इन्होंने अन्यथा कई तरह के अभावों से जूझते भारत को उसके कई चमकते हुए सपने दिए, उसकी नाउम्मीदियों के बीच झूठा ही सही, लेकिन जीने का भरोसा दिया, उसने हंसना-रोना, जैसा-तैसा ही सही, नाचना-गाना, मोहब्बत करना और मायूस होना, अपनी इंसानियत के साथ हारना और फिर जीतने का जज़्बा पैदा करना सिखाया.

यह खेल तीन घंटे का है, लेकिन हमारे पूरे जीवन पर पसरा हुआ है. हम सबके भीतर कई-कई सितारे बसे हुए हैं. इनमें एक दिलीप कुमार भी हैं. आज वे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमारे भीतर अब भी एक नौजवान की तरह धड़कते हैं- अपनी मस्ती में फिल्म ‘गंगा-जमना’ का गीत गाते हुए- ‘नैन लड़ जइहें तो मनवा मा खनक होइबे करी’ या फिर फिल्म ‘आदमी’ के नायक की तरह पुकारते हुए- ‘आज पुरानी राहों पर कोई मुझे आवाज़ न दे.‘

सौज- सत्याग्रह