प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने दिल्ली दंगों पर एक पुस्तक ‘दिल्ली रायट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी’ को विवाद के बाद प्रकाशित करने से मना कर दिया है। इसके बाद यह बहस छिड़ गयी कि अभिव्यक्ति की आजादी वाले देश में कुछ विरोधों के बाद किसी किताब के प्रकाशन को रोकना उचित है या अनुचित? इसी विषय पर पढ़िए हिंदी के सम्पादक और जाने माने लेखकों की राय।

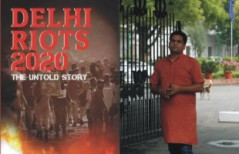

अंग्रेजी प्रकाशन ब्लूम्सबरी से दिल्ली हिंसा पर आधारित एक किताब का प्रकाशन तय था। किताब का नाम Delhi Riots 2020: The Untold story रखा गया था। यह किताब दिल्ली हिंसा की छानबीन करने वाली एक टीम के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर लिखी गई है। मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलाकर और प्रेरणा मल्होत्रा इस किताब की लेखिका है। किताब के प्रकाशन से पहले इस किताब पर चर्चा के लिए वर्चुअल मीडिया पर एक इश्तिहार दे दिया गया।

इस आयोजन में कपिल मिश्रा को न्योता दिया गया। वही कपिल मिश्रा जिनका खुद का वायरल हुआ वीडियो यह इशारा करता है कि उन्होंने दिल्ली हिंसा भड़काने में प्रभावी भूमिका निभाई थी। इसके बाद इस किताब की थोड़ी बहुत छानबीन हुई। लेखकों, कार्यकर्ताओं, दूसरे प्रकाशकों और सिविल सोसायटी के लोगों द्वारा इस किताब के प्रकाशन का जमकर विरोध किया गया। Bloomsbury के प्रकाशकों ने इस विरोध को जायज़ मानते हुए मानते हुए इस किताब के प्रकाशन से खुद को अलग कर लिया। प्रकाशक का कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी का मजबूती से समर्थन करते हैं लेकिन हमें समाज के प्रति अपनी गहरी जिम्मेदारी का भी एहसास है।

समाजशास्त्री आदित्य मेनन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने इस विषय पर काफिला डॉट कॉम पर आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल ये लिखते हैं कि हमारी राय में किसी भी तरह की किताब प्रकाशित होनी चाहिए। प्रकाशित होने या ना होने पर असहमति नहीं है। क्योंकि विचारों का अलगाव जनतंत्र की रूह को बचाए रखता है। लेकिन यहां असली सवाल इस बात का है कि यह किताब एक टीम द्वारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर आधारित है। दिल्ली हिंसा पर कई सारे नागरिक दलों द्वारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई थी। उनमें से केवल एक इसी दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने अपने संज्ञान में लिया।

चलिए यह बात तो अलग है कि किस रिपोर्ट को सरकार संज्ञान में लेती है और किसको नहीं। लेकिन अगर कोई किताब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर आधारित है तो उसका विश्लेषण फैक्ट के आधार पर ही होना चाहिए ना कि उसमें कोई मनगढ़ंत रायशुमारी हो। फिर भी अभी जब दिल्ली हिंसा की जांच चल ही रही है और शांति के पक्ष में खड़े लोगों को उलूल जुलूल आरोप लगाकर पकड़ा जा रहा है तो जांच के दौरान आखिर कर इस किताब को प्रकाशित करने का निर्णय क्यों लिया गया? हमारी असली असहमति इस पर है कि जांच के दौरान कोई किताब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर तो नहीं प्रकाशित होनी चाहिए।

लेकिन इन सब तकनीकी पहलुओं के बाद जो असल चर्चा छिड़ी वह यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वालों ने किताब के प्रकाशन का विरोध किया। विरोध मान लिया गया तो अपनी जीत का जश्न कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वह अभिव्यक्ति की आजादी की कितनी बड़ी लड़ाई हार चुके हैं। आने वाले दिनों में ठीक ऐसे ही तर्क देकर उस धड़े की किताब छापने से रोकी जाएगी जो धड़ा इस समय इस किताब के प्रकाशन को रोक कर जश्न मना रहा है।

कुल मिला जुला कर अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इस किताब के प्रकाशन के रुकने के बाद जुड़ी बहस यह उठ खड़ी हुई है है कि अभिव्यक्ति की आजादी के जमीन पर चलने वाले देश में क्या किसी किताब को कुछ लोगों के विरोध पर छपने से रोका जा सकता है या नहीं?

इस मसले पर नौजवान लेखक अविनाश मिश्र का कहना है कि जिस तरह से मीडिया घराने हैं ठीक वैसे ही किताबों में प्रकाशन की दुनिया है। जिसके पास पैसा है और सत्ता तक पहुंच हैं, उसकी बातें किताबों का शक्ल ले लेती है। अगर कोई नामी प्रकाशक किताब नहीं छापेगा तो कोई दूसरा प्रकाशक किताब छाप देगा। अगर कोई नहीं छापेगा तो कोई खुद प्रकाशक बन जाएगा। जैसे इसी मामले में देखिये अब कोई गरुड़ प्रकाशन ने इस किताब को छापने जा रहा है, इस विवाद की वजह से इस किताब की जमकर पब्लिसिटी भी हो चुकी है और खबर आ रही है कि बिना छपे तकरीबन 15 हजार कॉपी के प्री आर्डर आ चुके हैं। इसलिए अगर इस माहौल में देखा जाए तो असल बात किताब छपवाना नहीं है, असल बात किताब में लिखें बातों की स्वीकृति है।

वो आगे कहते हैं कि अब स्वीकृति उसकी होती है, जिसकी समाज में मांग होती है। लेकिन ऐसी स्वीकृति तात्कालिक भी होती है। अगर किताब में लिखी बातें न्याय के पक्ष में झुकी हुई नहीं है, मानवीयता को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो समाज की सामूहिक भागीदारी उस किताब को एक लंबे समय में जाकर खारिज कर देती हैं। हम अगर अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन कर रहे हैं तो किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर उसका समर्थन या विरोध कर सकते हैं। उसे अभिव्यक्त होने से नहीं रोक सकते। हाल फिलहाल की बाजारवादी दुनिया में जिनके पास पैसा और सत्ता का हाथ है, उनकी अभिव्यक्ति को रोकना तो तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए अभिव्यक्ति को बंद कर देने से ज्यादा जायज यह है कि अगर कोई अभिव्यक्ति गलत है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए।

इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रियदर्शन का कहना है कि यह किताब तो मैंने नहीं पढ़ी इसलिए इस किताब के संदर्भ में टिप्पणी करना अनुचित होगा। लेकिन फिर भी इस किताब से जुड़े वर्चुअल आयोजन के लोगों की लिस्ट देखकर कहा जा सकता है कि इस किताब का विरोध जायज है। अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो किताब छपने के कुछ पैमाने तो होते ही हैं और बहुत जरूरी है कि किताब का संपादक इन पैमानों पर ध्यान दें।

वे कहते हैं कि फिक्शन कैटगरी के किताबों को जो छूट मिलती है, वह नॉन फिक्शन कैटेगरी के किताबों को नहीं मिल सकती। अगर नॉन फिक्शन विषयों से जुड़ी किताबें हैं तो जरूरी है कि वह तथ्यात्मक हो, तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा नहीं गया हो, तथ्यों के सहारे जो विश्लेषण किया जा रहा हो वह ऐसा ना हो कि सहज और स्वाभाविक ना लगे, देश काल से बाहर लगे। जैसे दिल्ली हिंसा की जांच में उन्हीं लोगों को दिल्ली हिंसा का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो शांति के पक्ष में खड़े थे। अगर तथ्यों का विश्लेषण इस तरीके से किया जाएगा तो किसी भी संपादक के संपादन पर सवाल उठेगा और यह किताब का स्वरूप ले ले तो विरोध करना तो जायज है।

प्रियदर्शन आगे कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए कुछ भी छापा जा सकता है, वह गलत है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेरी आजादी वहीं तक सीमित है, जहां से दूसरों की नाक शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि नाक इतनी बढ़ गई है कि आजादी ही सीमित हो गई है। यहां आजादी की बात नहीं है, यहां जबरन नाक बढ़ाने को आजादी कहा जा रहा है। हा यह बात सही है कि ऐसी बातों को परखना मुश्किल होता है। लेकिन एक देश काल में सही और गलत क्या है इसे परखना बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर किताब का विषय दिल्ली हिंसा हो, किताब के विमोचन पर कपिल मिश्रा जैसा व्यक्ति गेस्ट के तौर पर मौजूद हो, तो लोकतांत्रिक समाज में किताब को लेकर यह रुझान पैदा हो कि किताब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली होगी तो इसमें नाजायज क्या है। किताब को रोककर प्रकाशक ने उचित फैसला लिया है।

कहा जाता है कि आजादी के बाद के किताबों पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बहुत अधिक था, अब जब दक्षिणपंथी सरकार मजबूती से स्थापित हो रही है तो ऐसे किताब छप रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रियदर्शन कहते हैं यह बिल्कुल तथ्यहीन आरोप है। अगर यह होता तो देश में वामपंथ की यह हालत नहीं होती। हर स्कूल और कॉलेज में लाल झंडा लहरा रहा होता। वामपंथियों की आलोचना हुई है और जमकर आलोचना हुई है। इनकी आलोचना समाजवादियों ने की है। और जमकर की है। आंबेडकर वादियों ने की है और जमकर की हैं। साम्यवाद, समाजवाद ऐसी विचारधाराएं हैं जिन की कोख में बराबरी, आजादी, सामाजिक न्याय,आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना पनपती है। ऐसे माहौल में ही कई तरह की दूसरी विचारधाराएं भी पनप सकती है। ऐसे माहौल में भारत में दक्षिणपंथ भी पनप सका है। इसलिए यह आरोप बिलकुल गलत है।

यह भी कोई देश है महाराज और गौ सेवक जैसी रचनाओं के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं छापा जा सकता, एडिटर तो होता ही है, उसका काम ही यही है कि कुछ भी ना छप जाए लेकिन यह कुछ क्या होगा इस पर सबकी अपनी अलग-अलग राय है। किताबें या ये कह लीजिए कि पूरी मीडिया के तमाम तरीके जैसे कि अखबार, रेडियो। सिनेमा इन सब पर हर दौर में सत्ता का दबदबा तो रहता ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सच छिप जाता है। सच कहीं ना कहीं आम बातचीत का हिस्सा रहता है और वह सामने जरूर आता है। हां ऐसा जरूर होता है कि सच को सामने आते-आते बहुत देर हो जाए। जब सच सामने आए उससे पहले अलग तरह का मानस तैयार हो चुका हो।

वो कहते हैं कि लेकिन सच सामने जरूर आता है और उसके बाद की यात्रा सच ही तय करता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी यह कहकर भारत पर राज करती थी कि वह आदिमानव की तरह रहने वाले भारतीयों को सभ्य बनाने आई हैं। अखबारों में भी यही छपता था। प्रिंटिंग प्रेस पर भी उनका कब्जा था। लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि भारत के संसाधन की लूट हो रही है। इसे ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच ब्रितानिया हुकूमत ने ऐसी नहर बना दी है कि जिससे भारत की संपदा को ब्रिटेन भेजा जा रहा है। मुगल साम्राज्य के दरबारी लेखकों ने बहुत कोशिश की कि मुगलिया सल्तनत की यह सच्चाई सामने ना आए कि राजकाज के लिए बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। रिश्तेदार एक दूसरे को मार देते हैं, मुगल सल्तनत में जमकर आय्याशी की जाती है। लेकिन यह सच्चाई भी बाहर आई।

अनिल यादव आगे कहते हैं कि नेहरू खुलकर कहते थे कि मीडिया वाले उनकी सरकार की आलोचना करें लेकिन मीडिया सरकारी विज्ञापनों पर टिकी थी। इसलिए आजादी के बाद तकरीबन 30-40 साल तक अखबारों का पहला पन्ना प्रधानमंत्री के वक्तव्य से भरा होता था। जिले की खबरें कलेक्टर की अभिव्यक्ति से जुड़ी होती थी। अखबारों में भी सच को वह जगह नहीं मिलती थी जो जगह मिलनी चाहिए। फिर भी इस दौरान की हकीकत किसी ना किसी तरह हम तक पहुंची है। इसलिए यह सोचना कि एक किताब या मीडिया सच को पूरी तरह से दबा देगा बिल्कुल ठीक नहीं। समय का चक्र बदलता है, समाज का विमर्श बदलता है लेकिन सच का अंश हमेशा मौजूद रहता है। उसे नहीं झुठलाया जा सकता है और किताब के छपने या न छपने से सच पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा राजकमल प्रकाशन के संपादक सत्यानंद निरुपम ने इस मुद्दे पर खुलकर ट्विटर पर लिखा कि ‘नहीं, सब कुछ छपने लायक नहीं होता। प्रकाशन और छापेखाने का अंतर बने रहना चाहिए। छापेखाने में सब कुछ छप सकता है। प्रकाशक को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। उसे प्रोपगैंडा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हत्यारे के कन्फेशन और जस्टिफिकेशन दोनों को बराबर मानना गलत है।’

न्यूज़क्लिक ने इस मसले को लेकर उनसे विस्तार से बातचीत की है।

प्रश्न बहुत सारे विरोध के बाद Bloomsburry प्रकाशन से दिल्ली दंगों पर छपी किताब को प्रकाशक ने ही प्रकाशित करने से रोक दिया। इस पर आपकी क्या राय है? क्या एक प्रकाशक ऐसा कर सकता है कि लेखक की किताब छपने के अंतिम सिरे पर पहुंचने के बाद प्रकाशन से इंकार कर दें? क्या इसे लेखक की अभिव्यक्ति की आजादी पर जनता के दबाव की वजह से हमला नहीं कहा जाएगा?

सत्यानंद निरुपम– आयोजन सम्बन्धी विवाद के बाद ब्लूम्सबरी इंडिया का जो आधिकारिक बयान आया उसमें कहा गया था कि उनका लोगो बगैर उनकी जानकारी के इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से लेखकों ने प्रकाशन के भरोसे को तोड़ा है। प्रकाशन का लोगो किसी आयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो पैनल बनाने में लेखक-प्रकाशक की परस्पर सहमति होती है। लेखक अपनी किताब पर अपना कोई अलग आयोजन करते हैं, जिससे प्रकाशन का सहमत होना जरूरी नहीं है तो वे बगैर उसके लोगो के करते ही हैं। यह बात जवाबदेही की है।

रही बात अंतिम समय में किताब को प्रकाशन द्वारा रोकने की तो यह मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने का नहीं, परस्पर सहमति की विश्वनीयता के भंग होने का है। हाल ही में अंग्रेजी के एक बड़े प्रकाशन से एक अभिनेता की किताब छपी। उसमें कुछ लोगों के बारे में जो स्मृतियाँ दर्ज की गई थीं, उनकी विश्वसनीयता पर सम्बंधित लोगों ने आपत्ति दर्ज की। प्रकाशन ने किताब को रोक लिया। बात वही थी, विश्वास का भंग होना।

कई बार लेखक भी अंतिम समय में किताब प्रकाशित होने या बाजार में जाने देने से रोक लेते हैं। उस समय भी मामला विश्वास से ही अधिक जुड़ा होता है। किसी तरह से वह भंग हुई, वादा टूटा, आपसी बातचीत में दोनों मामले को नहीं सुलझा सके और किताब रुकी। यह बहुत पहले से व्यवहार में है। इसमें बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की है ही नहीं, नैतिक और विश्वसनीय होने की है।

मेरी जानकारी में किताब शायद इसलिए नहीं रुकी कि उसके कंटेंट पर सवाल उठे। किताब तो उससे पहले ही रुक गई क्योंकि उसे लेकर होने वाले आयोजन पर सवाल उठे। कंटेंट पर बहस तो उसके बाद शुरू हुई है।

एक बात और, अभिव्यक्ति की आज़ादी की पक्षधरता बनी रहनी चाहिए। समाज की परवाह भी बनी रहनी चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि वेंडी डोनिगर के लिए अलग कसौटी हो और मोनिका अरोड़ा के लिए अलग हो।

प्रश्न -एक एडिटर के नाते आपको क्या लगता है कि किसी किताब की परिभाषा क्या होती है? वह कौन से मानक होते हैं, जिसे अपनाने के बाद कोई विषय वस्तु किताब की शक्ल लेती है? अगर मानक होते हैं तो क्या ब्लूम्सबेरी के प्रकाशक ने यह मानक अपनाए? क्या चाय की दुकान पर होने वाली बहस भी किताब का शक्ल ले सकती है?

सत्यानंद निरुपम: चाय की दुकान पर होने वाली बहस भी किताब का रूप ले सकती है। बशर्ते कि उसमें कुछ तत्व हो, कुछ विचार हों, समाज की वास्तविकता का युक्तिसंगत अध्ययन हो। ‘काशी का अस्सी’ किताब में काशीनाथ सिंह ने पप्पू की चाय की दुकान की बहसों और गप्प को प्रमुखता से इस्तेमाल किया है। उसका मकसद देखिए। उसका ट्रीटमेंट देखिए।

अभिषेक श्रीवास्तव अपने मोहल्ले की पान की दुकान पर होने वाली बहसों को जब तब फ़ेसबुक पर अक्सर लिखते रहते हैं। जितना और जैसे वे लिखते हैं, सब कुछ उसी तरह उतना ही नहीं होता होगा। वे उसका शोधन-परिमार्जन करके ही पेश करते जान पड़ते हैं। उन सबको क्रम से पढ़िए तो पिछले 5 साल की आम जनजीवन में होने वाली सार्वजनिक बहसों का एक सामाजिक पाठ मिलेगा, मेरी समझ से वह बहुत कायदे का कच्चा माल है समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए। पान की बात आई तो एक बात कह दूँ, दीवार की पुताई में भी चूना इस्तेमाल होता और पान में भी चूना इस्तेमाल होता है। लेकिन पान वाले चूने का पनवाड़ी शोधन करता है। उसे खाने योग्य बनाता है। उसके बावजूद उसकी मात्रा का ध्यान रखता है। वरना तो मुँह कटना और छाले पड़ना पक्की बात है।

इसी तरह किसी संवेदनशील मुद्दे पर किताब का लिखा जाना और उसका छपना, इस प्रकिया के बीच कई तरह की लेखकीय और सम्पादकीय सावधानी की जरूरत होती है। कहीं किसी से असावधानी हो तो कोई किताब समाज के लिए भ्रम और उकसावे का साधन भी बन जाती है। मानवीय चूक अलग बात है। जानबूझकर गलत तथ्य और सूचनाएं पेश करना अलग बात है। प्रकाशन को दोनों स्थितियों में सावधान रहना पड़ता है। यह उसकी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह इसी में है।

प्रश्न एक प्रकाशक होने के नाते विवादित मुद्दों पर छपने वाली किताबों के संदर्भ में आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं?

सत्यानंद निरुपम-विवादित मुद्दों पर किताबें छापते समय ज़िम्मेदार और भरोसेमंद बने रहने के लिए दो बहुत जरूरी कदम हैं-फैक्ट चेकिंग और लीगल रीडिंग। सुनी-सुनाई बातों, आधी-अधूरी यादों, बिना उचित संदर्भ का जिक्र किए किसी पत्रिका या अखबार या रिपोर्ट के हवाले से कुछ भी उद्धृत कर देना-अक्सर ऐसा देखने में आता है। लेखक से हमें स्पष्ट जानकारी की जरूरत होती है। उनसे बातचीत करनी होती है। जिनके कुछ ठोस आधार न हों, उन्हें हटाना होता है। इसके लिए लेखक को भरोसे में लेना बड़ी चुनौती होती है।

प्रश्न अगर कोई नहीं छापेगा तो जिनके पास पैसा है वे खुद पब्लिशर बनकर किताब छपवा लेते हैं? इस प्रवृत्ति पर आपकी क्या राय है?

सत्यानंद निरुपम-रचनात्मक लेखन के लिए सेल्फ पब्लिशिंग का रास्ता आनन्ददायी है। कोई भी ऐसा करके अपने लेखक होने की ख़ुशी पा सकता है। इस तरह छपी किताबों के एक बड़े हिस्से से समाज को कोई गम्भीर नुकसान भी नहीं है। समाज में अशुद्ध भाषा के चलन का खतरा तो भी बना रहता है। लेकिन दिक्कत तब है जब सामाजिक मसलों पर, धार्मिक-साम्प्रदायिक विषयों पर विवाद खड़ा करने के मकसद से कुछ लिखना और ख़ुद से छाप लेना, उसे बेचना-यह समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है।

सम्पादक नाम की संस्था की जरूरत ऐसे मामले में और मजबूती से उभरती है। कोई भी ढंग का प्रकाशक जब कुछ प्रकाशित करता है तो वह अपनी विश्वसनीयता और जवाबदेही का कुछ तो ध्यान रखता ही है। यह बात पाठक भी काफी हद तक समझते हैं।

अगर किसी बात को हम उचित तर्कों के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं तो उसे अभिव्यक्त करने का अधिकार सबके पास है। कुतर्क, गलत या अपुष्ट तथ्य, भ्रम और अफवाह के सहारे कुछ कहना अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि गलत मंशा का मामला बनता है।

सौज- न्यूजक्लिक